Suite des articles autour de la coopération

Coopérations

Le Rhetoric Retreat 2024 qui a eu lieu du 12 au 14 janvier 2024 a rassemblé 35 étudiants sélectionnés de presque toutes les écoles de l'Institut Mines-Télécom, ainsi que 7 professeurs d'anglais lors d'un week-end convivial autour du débat en anglais. C'est dans le cadre bucolique La Ferté-Saint-Cyr en Sologne que des étudiants de tous niveaux ont eu l'opportunité de progresser en anglais grâce à une initiation aux techniques de débat de type parlementaire. Ce style de débat, né en Angleterre au 19ème siècle et largement répandu dans le monde d'aujourd'hui, place le gouvernement contre son opposition dans une joute oratoire autour d'une motion. La prise de parole alterne entre les deux équipes et chaque membre de chaque équipe doit parler, exposant des arguments soit pour (s'il est membre du gouvernement) soit contre (s'il fait partie de l'opposition).

Les 7 écoles impliquées dans cette activité pédagogique étaient : IMT Atlantique, IMT Mines Albi, IMT Mines d'Alès, IMT Nord Europe, Institut Mines-Télécom Business School, Mines Saint-Etienne (Campus Provence), et Télécom Paris. Les étudiants et étudiantes venaient, quant à eux, des quatre coins de la France et du monde, incarnant la diversité que l'Institut Mines-Télécom nourrit par son vaste ancrage territorial. Le format des petits ateliers et la mise en place immédiate des techniques apprises à travers des « mini-débats » ont contribué à renforcer la confiance des elèves participants en leur capacité à prendre la parole en anglais et à perfectionner leurs techniques oratoires pour les plus avancés. Les motions proposées au débat alternaient entre des sujets sérieux et comiques : "Cette Assemblée estime que l'éducation se fait en dehors des cours", "Cette Assemblée souhaite interdire les hauts talons", et bien d'autres.

Outre le temps consacré aux débats, les élèves ont participé aux activités qui ont encouragé une dynamique positive du groupe tel qu'une balade d'écoute empathique, des repas pris ensemble devant un grand feu de bois au foyer, et une soirée « danse écossaise » ou même les plus réticents ont été emporté par ces danses traditionnelles, folkloriques. Les dortoirs, anciens écuries transformées en gîte, ont imprégné l'air des doux rêves faisant ce week-end à la fois reposant et dynamique.

Réactions des étudiants (en anglais)

Au final, le Rhetoric Retreat a remporté un franc succès. La totalité des étudiants ayant répondu au formulaire de satisfaction souhaite qu'il soit proposé à nouveau. Voici le verbatim d'un participant « This week-end simply brought me joy. » (Ce week-end m'a tout simplement apporté de la joie.) Son succès se trouvait sans doute dans sa diversité : plusieurs écoles, une variété d'approches pédagogiques, différents niveaux d'anglais, des élèves de tous horizons. Et après avoir passé presque 3 jours ensemble, à construire des arguments, à tenter de convaincre le public d'en face et à employer les 3 piliers des techniques de persuasion - ethos, logos, et pathos - ; il était évident que pour bien s'entendre, une bonne communication était la clef !

Durant la crise du Covid la direction innovation publique du CNFPT (Centre National de la Formation Publique Territoriale) a utilisé un espace collaboratif ouvert : Riposte Créative Territoriale pour poursuivre ses activités durant le confinement. Pendant deux ans, quelques dizaines de personnes ont ainsi développé un espace dans un esprit de communs, en participation ouverte, où tout ce qui était produit était public et rendu réutilisable par une licence Creative Commons. Une étude menée à travers 13 interviews a permis d'expliciter ce que recouvrait pour les participants actifs à Riposte Créative Territoriale cette pratique des communs. Communiqués lors d'un colloque ESREA à Milan (Sanojca Briand, 2022), les résultats de cette étude proposent une grille en dix niveaux pour décrire l'appropriation des communs. Cet article présente cette grille, pour la rendre accessible et réutilisable lorsqu'il s'agit d'évaluer un niveau d'engagement dans la participation aux communs. L'écrit s'appuie sur le texte de la communication parue dans les actes du colloque "New seeds for a world to come : policies, practices and lives in adult education and learning"

Cette grille est maintenant utilisée dans une nouvelle étude auprès d'une communauté d'agents du service public "Utilo", autour de la facilitation. le projet Utilo Tilab laboratoire d'innovation publique d'intérêt général commun. Cette nouvelle étude interroge "en quoi la pratique des communs peux être facteur d'émancipation au travail".

Résultat d'une étude auprès des acteurs de Riposte Créative Territoriale durant le confinement et la crise du Covid

La notion de communs est définie par trois caractéristiques interdépendantes : «

(1) une ressource en accès partagé ;

(2) un système de droits et d'obligations (un faisceau de droits) qui précise les modalités de l'accès et du partage des bénéfices associés entre les ayants-droit et enfin

(3) l'existence d'une structure de gouvernance qui veille au respect des droits et à la garantie de la reproduction à long terme de la ressource » (Coriat, 2017, p. 267). [1]

Michel Briand : Pourrais tu te présenter en quelques mots ?

ES : Je m'appelle Elzbieta Sanojca, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2. Je m'intéresse à la formation des adultes et en particulier à la manière dont les adultes apprennent. Cela concerne non seulement les formes formelles d'apprentissage (formation continue par exemple), mais aussi et surtout les formes non formelles voire informelles d'apprentissage, par l'activité de travail par exemple, l'engagement dans des collectifs professionnel ou citoyen etc...

Dans les différents contextes où l'apprentissage peut se produire, je m'intéresse en particulier à la dynamique collaborative qui conduit à la co-construction des savoirs. Mes travaux actuels s'inscrivent en continuité de ma recherche doctorale (Sanojca, 2018) qui portait sur l'analyse des compétences collaboratives et leur développement en formation des adultes. [2]

MB : Peux-tu présenter l'étude réalisée autour de Riposte Créative Territoriale Créative et de la pratique des communs à cette occasion ?

ES : C'est une étude qui porte sur le collectif qui, au sein de la direction Innovation du CNFPT (Centre National de la Formation Publique Territoriale), a ouvert un espace collaboratif nommé Riposte Créative Territoriale, en réponse à la crise du Covid-19 [3].

Si les personnes impliquées dans cette dynamique ont été auparavant sensibilisées aux pratiques de l'innovation publique, cette nouvelle expérience de Riposte a fait apparaître un éléments particulièrement intéressant : ces collectifs apprenants ad hoc ont tenu à affirmer une valeur particulière attribuée à à la dynamique d'apprentissage et aux ressources produites collectivement (les connaissances). Le terme de « communs » en référence aux travaux d'Elionor Ostrom a été choisi par les acteurs des Ripostes pour designer cette valeur.

C'est par le choix de ce terme qu'apparaît le lien avec mes précédents travaux : je rappelle rapidement que " avoir le souci des communs " est le troisième pivot [4] des compétences collaboratives que j'ai identifié dans ma thèse [5].

La notion de communs est importante dans la dynamique de collaboration. Avoir ce souci des communs peut renforcer la durabilité d'efforts collectifs pour travailler sur le projet. Cela se produit, lorsque les collectifs se questionnent sur la nature de ce qui est collectivement produit et en plus lui confèrent la valeur de communs par exemple par l'attribution d'une licence de partage telle les « Creative Commons ».

Ce qui m'a paru intéressant de questionner dans le cas de Riposte est de savoir :

en quoi cette forme de valorisation des productions issues des apprentissages en communs (les connaissances) fait naître de nouvelles pistes pour penser la formation des adultes aujourd'hui ?

MB : Quelles étaient les personnes concernées par ces entretiens ?

ES : Riposte Créative Territoriale (RCT) est un espace collaboratif créé de manière spontanée en réponse à la crise du COVID et concerne des acteurs de l'innovation territoriale proches de la direction innovation du CNFPT.

Durant les 18 mois de fonctionnement que cette enquête prend en compte, trois phases se sont succédées :

- une réaction au choc du 1er confinement avec un fonctionnement en groupes de travail (mars-juin 2020) ;

- un temps de pérennisation, avec l'élargissement à des agents de collectivités territoriales sur des problématiques identifiées par les acteurs RCT (ex : « nouveau rôle du manager public » ou « implanter le collaboratif dans nos structures ») (automne-hiver 2020) ;

- un temps de ré-institutionnalisation avec la mise en place de modalités de formation en « cercles apprenants » (au printemps 2021).

Les personnes qui ont participé à cette dynamique du dispositif « Riposte » sont des personnes qui pour beaucoup se connaissaient déjà avant puisque qu'elles ont participé aux activités de cette direction, notamment aux Universités de l'innovation publique qui existaient depuis trois à quatre ans avant la crise. Pour cette étude nous avons sélectionné les acteurs les plus impliqués dans la dynamique de « Riposte », soit treize personnes interviewées par entretien compréhensif [6].

MB Qu'est- ce que les entretiens t'ont permis de comprendre ?

ES : Pour répondre à cette question, il faut préciser le cadrage théorique auquel l'analyse des données se réfère. Il s'agit de la théorie de l'activité d'Yrjö Engeström (Engeström, 2010) qui soutient, entre autres, que la transformation de l'activité s'appuie sur un nouveau concept qui se forme dans un mouvement allant de l'abstrait vers le concret. Sous cet angle il s'agit de comprendre comment le concept de communs influence les changements de pratiques des professionnels dans leur contexte de travail, une fois l'expérience d'apprentissage collectif passée.

Au final, les entretiens m'ont permis de dégager plusieurs étapes de maturité dans la prise en compte du concept de communs dans la conscience ou/et dans les pratiques des personnes interviewées. C'est le résultat principal de cette étude : établir un cheminement des conscientisations du concept de communs qui s'effectue dans un double mouvement :

- interne, lié à une une prise de conscience progressive du sens du concept ;

- externe : un moment où les personnes commencent à agir de manière visible, au nom du concept particulier, ici, donc, les communs.

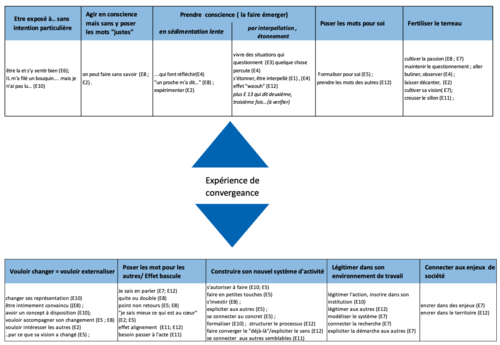

La grille de compréhension

La figure qui suit catégorise les moments signifiants de la formalisation du concept de « communs » à partir de la description des activités professionnelles réalisées par les enquêtés, avant, pendant ou après l'expérience de RCT. Chaque catégorie s'accompagne des exemples de verbes d'actions estimés les plus explicites pour comprendre le sens attribué à la catégorie choisie.

– En premier « Etre exposé à sans intention particulière » :

Les personnes sont prises dans un mouvement sans une intention personnelle clairement formulée ; elles sont en quelque sort exposées aux usages d'un concept qui ne fait pas partie de leur culture. L'expérience vécue est positive « je me sentais bien dans ce paysage des personnes ou dans cet environnement des personnes qui parlaient des communs » (comme le disent les interviewés) ; c'est probablement une condition pour que le souhait d'approfondissement apparaisse.

– En second « Agir en conscience mais sans poser les mots justes » :

C'est un autre cas de figure : on peut faire des communs sans le savoir. C'est d'ailleurs la situation de la plupart des « commoneurs », tels la grande majorité des 20 000 acteurs des jardins partagés en Bretagne qui pratiquent les communs en actes [7]. Dans le cas de RCT, quelques dizaines de personnes ont contribué occasionnellement à la dynamique sans pour autant avoir conscience de participer à un commun.

au départ du dispositif RCT, pour beaucoup de participants la notion de communs a été introduite par les deux animateurs du projet. « le terme de communs est d'emblée affiché pour rendre compte de la manière de fonctionner du collectif : “Ces communautés de pratiques ouvertes sont animées dans une logique de communs comme une modalité de fonctionnement de communs attribuée aux productions collectives. Cela se traduit par les règles de fonctionnement (« accords de groupe ») proposées et discutées par les acteurs de la communauté : (1) toute personne peut contribuer ; (2) tous les échanges, notes de réunions, sont publiés et restent accessibles y compris aux non participants ; (3) à ces productions sont attribuées une licence qui les protège comme communs (Creative Commons by sa).

Toutefois, ce terme de communs est consenti plus qu'il n'est choisi au moment de la création de RCT. Il fait consensus puisque sa compréhension est chargée d'ambiguïtés surtout pour les acteurs du service public qui l'associent avec la notion d'intérêt général et parfois même l'utilisent en synonyme de « mise en commun ».

– Les étapes suivantes, sont elles liées à une prise de conscience progressive « Prendre conscience la faire émerger » :

- en sédimentation lente :

Vivre des situations qui interpellent. Cela se produit dans un mouvement de l'inconscient vers l'intentionnel, sans pour autant que le croisement avec un concept ait eu lieu. En participant à l'espace de RCT où tout ce qui est produit est mis en ligne, donc partagé avec les autres, chacun peut contribuer et publier directement sans passer par une validation de sa hiérarchie. Beaucoup de personnes sont interpellées par ce mode de fonctionnement qui n'est pas habituel dans leur organisation.

- par interpellation, étonnement

Cela se passe par la découverte : « tiens, quelqu'un parle de communs et ça nous fascine. » Elle peut s'accompagner de l'effet « wouahou », un enchantement qui surgit lorsqu'un événement fort se produit imposant sinon une remise en cause, toit au moins un arrêt réflexif et un examen d'un fonctionnement habituel « oui, ça me parle ; c'est quelque chose auquel j'aimerais bien m'intéresser ».

A partir de ce moment du processus, l'attention d'une personne s'éveille et la formation d'un concept devient plus intentionnelle, car dorénavant dotée d'un nom.

– L'étape plus avancée de l'appropriation d'un concept (ici : les communs) serait « poser les mots pour soi » :

« Formaliser pour soi », « prendre les mots des autres » sont des expressions qui témoignent cette prise de conscience. Si, nous l'avons dit, au début de RCT seuls les concepteurs de l'espace faisaient clairement référence au terme de communs, les entretiens montrent qu'avec l'expérience de RCT, la compréhension de ce concept s'affine et s'harmonise. Elle rentre dans le vocabulaire des participants : neuf interviewés sur treize emploient ce mot pour définir RCT.

– Puis « fertiliser le terreau » :

Vient ensuite cette étape d'enrichissement ou comme l'exprime certains de « cultiver le terreau » de ce nouveau concept. Cela peut prendre des formes très diverses, par exemple lire des textes sur les communs, échanger avec des personnes actrices des communs, etc...

Les verbes associés à ses formes d'activités sont : « cultiver la passion », « maintenir le questionnement », « aller butiner », « observer ». Il reste à noter que cette phase de fertilisation du terrain peut être extrêmement longue.

– « Vouloir changer », « vouloir externaliser » :

C'est un moment décisif pour passer à l'action. Il est comparable à ce que l'on désigne par la conversion des opportunités vers les choix effectifs (Sen 1984/2008). Les expressions collectés dans nos données qui illustrent cette phase sont : « changer ses représentations, « être intimement convaincu », « avoir un concept à disposition », « vouloir accompagner son changement », « vouloir intéresser les autres parce ce que sa vision a changé ». A partir de ce moment, et si des conditions externes convergent, un passage à l'action peut avoir lieu.

– « Effet bascule » :

C'est la prise de conscience mise en actes qui fait bascule. J'appelle ça « un point bascule » puisqu'il existe clairement un « avant » et un « après » dans la manière d'agir des acteurs concernés. Cela s'exprime par une phrase telle que : « Non, là, je ne peux plus faire comme avant. ».

Cet effet de bascule, dans le cas des Ripostes, était assez facile à identifier, puisque qu'il s'est produit dans un moment de crise entendu au sens large comme étant une période difficile, traversée par un individu, par un groupe et qui entraîne une recomposition et transformation du système qui n'est plus opérant. La crise peut donc faire basculer l'intention vers l'action mais la forme de l'action choisie dépend d mate la maturité du concept qui oriente la structuration d'un nouveau système de l'activité.

– « Construire son nouveau système d'activité » :

A ce stade, la personne commence à justifier l'envie de faire autrement son métier : « depuis toujours, j'ai considéré qu'il faut que je fasse mon métier de telle manière ; là, je ne peux pas faire autrement. » Cette volonté de changement - s'exprime de différentes manières : s'investir, expliciter aux autres, faire converger le « déjà-là ».

Le changement implique la construction d'un nouveau système d'activité. Dans les données collectées, les expressions sont nombreuses pour décrire ce changement : « se donner un espace d'autorisation », « faire des petites touches », « se connecter au concret » ou « structurer le nouveau processus », « formaliser », « expliciter le sens »...

C'est une première étape d'ancrage dans la réalité. Dans le cas de RCT, le nouveau systéme d'apprentissage que les personnes ont commencé à concevoir correspond à un nouveau dispositif de formation, les cercles d'apprentissage [8].

– « Légitimer dans son environnement de travail » :

C'est une forme plus implantée de la transformation. Elle se traduit par les verbes d'action tels que : « légitimer l'action », « se connecter aux autres semblables », « modéliser, connecter la recherche », « expliciter la démarche aux autres ». Non seulement on produit des transformations par petites touches de ses activités, mais on commence à diffuser ces comportements dans la culture de sa structure. Dans cette étape, la constitution d'alliances est nécessaire pour établir un rapport de force favorable et pour garantir une durabilité du système d'activité naissant.

– Et la dernière étape, « connecter aux enjeux de société »

est la plus mature de l'appropriation d'un concept de communs que nous avons identifié dans les données collectées (présente seulement pour une personne interviewée). A ce niveau, il s'agit d'un élargissement du périmètre d'actions possibles : le désir de transformation s'ancre dans l'environnement de vie, au-delà de l'espace d''activité professionnelle. L'engagement dans cette logique de communs s'exprime en connexion aux enjeux de société et s'illustre par la construction d'un réseau de partenaires et associatif, l'implication dans une dynamique de territoire.

MB Merci de cette présentation de la grille d'appropriation du concept de communs. Quelle suite pour ce champ d'études de la transformation professionnelle et personnelle ?

ES : Cette étude a mis en exergue le processus de transformation à partir d'une appropriation d'un concept de communs : nécessairement long et en partie invisible. La linéarité de l'échelle est indicative car, en réalité la progression dépend de nombreux facteurs externes ou internes (les aléas de la vie quotidienne ou bien les conditions du contexte professionnel plus ou moins favorables, ou encore les dispositions des personnes à percevoir et intégrer ce qui s'offre à elles comme une ressource utile).

C'est un outil d'appréciation d'un cheminement d'une transformation des pratiques à partir d'un concept de communs, évalué sur la base de ce qui est, ou pas « déjà-là » dans la conscience des personnes.

Pour la suite nous voudrions approfondir la compréhension des transformations des pratiques dans des environnements professionnels qui découlent d'une pratique de productions de communs. Ce faisant, nous voudrions vérifier la thèse de Pharo (2022), qui considère que le désir de rétablir une part de communs dans la vie sociale équivaut à une forme renouvelée d'émancipation. Selon lui, agir au nom des communs permet de créer des espaces intermédiaires d'équilibre ; cela en contrepoids des logiques marchandes et de la recherche de performance.

Il pourrait être intéressant de questionner la robustesse des transformations prenant appui sur les communs : en quoi les communs produisent de manière effective des changements dans les organisations ? Mais aussi, quelle est la force émancipatrice des communs au sein de collectifs de travail ? C'est d'ailleurs l'axe de travaux conduits actuellement avec un spécialiste du sujet d'émancipation Jérome Eneau.

Cette nouvelle étude s'effectue à partir du projet Utilo [9], décrite par des personnes qui y sont engagées au sein d'une communauté d'acteurs de l'innovation publique territoriale. Ces acteurs se rencontrent dans un espace de tiers-lieu de l'innovation territoriale le « Tilab » qui est un laboratoire d'innovation publique porté par la Région et les services de l'état en région Bretagne. Nous souhaitons décrire ce processus d'émancipation qui prend appui sur la participation aux communs : de quoi on se libère ? pour aller vers où ?

Bibliographie

Coriat, B. (2017). Communs, l'approche économique. Dans, M. Cornue, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.) Dictionnaire des biens communs (p. 266- 269). PUF

Engeström, Y. (2010). Activity Theory And Learning At Work. Dans M. Malloch, L. Cairns, K. Evans, & B. O'Connor, The SAGE Handbook of Workplace Learning (p. 86-104). Sage publications.

Pharo, P. (2020). Éloge des communs. Presses Universitaires de France.

Sanojca, E. (2018). Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes. Le cas d'une formation hybride. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation. Rennes, Université Rennes 2. (en ligne sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01709910)

Sanojca, E. Briand, M. (2022). The ‘commons' as a new value in adult learning. Proceedings of the 10th ESREA Triennial European Research Conference. University of Milano Bicocca, September 29 – October 2 2022, Milano, Italy (sous presse).

Sen , A (1984/2008) Capability and Well-Being. Dans D. M. Hausman (ed.) Phe philosophy of economics : an anthology (pp. 270-293). Cambridge University Press

[1] les phrases mises en citation sont extraites de la traduction de l'article (Sanojca, E. Briand, M. , 2022)

[2] Voir à ce sujet l'article :

"Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes. Le cas d'une formation hybride." qui présente quelques résultats de la thèse qui "cherche à identifier les compétences à développer pour travailler plus facilement avec les autres avec un éclairage sur ces capacités d'agir, appelées par convenance « compétences collaboratives », ainsi que les modes opératoires de leur développement en formation". (Sanojca 2018)

[3] En réponse à la crise du Covid-19, le labo du CNFPT a lancé la "Riposte créative territoriale" dès mars 2020, à l'initiative de membres de la communauté de l'innovation publique territoriale (retrouvez l'appel initial). L'objectif ? Co-construire, avec les collectivités territoriales, les réponses formatives innovantes pour faire face à ces défis complètement inédits, en mobilisant l'intelligence collective. Comment développer des modes d'apprentissage dans l'urgence, pour des solutions créatrices de valeur sociale pour le service public territorial et la démocratie locale ? Notre intention fait écho à l'alerte de Bruno Latour : « Si on ne profite pas de cette situation incroyable pour changer, ce serait gâcher une crise. » extrait de la présentation de la génèse en ligne.

[4] « L'état d'esprit collaboratif », « faire avec » et « avoir le souci des communs » : trois pivots pour coopérer, dans Innovation pédagogique et transition, mars 2018.

[5] Sanojca, E. (2018). Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes. Le cas d'une formation hybride. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation. Rennes, Université Rennes 2.

(en ligne sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01709910 ).

Cette étude s'inscrit dans dans l'intérêt que je porte aux processus de coopération que je divise en trois temps :

- le premier, préalable à la coopération, concerne les caractéristiques individuelles des personnes ;

- le second sur le processus lui-même : comment les personnes font pour travailler ensemble ;

- et enfin comment s'élabore le produit collectif et quelle est la relation à ce produit collectivement réalisé.

[6] Dans une visée compréhensive, l'enquête relève d'une démarche qualitative et s'appuie sur deux sources de données :

- les treize entretiens compréhensifs (Kaufmann, 2011) où la sélection des interviewés prenait en compte le critère d'implication dans RCT (les plus actifs). Cela représente 7 femmes et 6 hommes, majoritairement cadres de la fonction publique (85 %), acteurs du réseau de l'innovation publique territoriale, avec une expérience de 2 à 3 ans minimum (77%).

- dans une moindre mesure, les données textuelles à partir des productions des groupes impliqués dans la dynamique de RCT.

[7] avec pour chaque jardin une gouvernance particulière adaptée au contexte de leur jardin voir à ce sujet Vert le jardin.

[8] les cercles proposés viseront à s'ouvrir au paradigme de l'apprenance en multipliant les espaces ouverts, collectifs, réflexifs, expérientiels, fondés sur l'autonomie des apprenants pour favoriser leurs apprentissages à l'intérieur et à l'extérieur de leurs espaces dédiés.

Ces cercles viseront donc à répondre aux attentes des participants en proposant une opportunité de transformation à partir de leur expérience professionnelle. Ils seront donc des espaces apprenants mais aussi capacitants (Cf. Monique Castillo, Christian Batal et Solveig Oudet) dans la mesure où ils contribueront au développent du pouvoir d'agir des participants.

Extrait de la page de présentation des cercles sur RCT

[9] Comment animer une communauté d'entraide et susciter l'intelligence collective pour concevoir ou faire avancer un projet ? Quelles sont les méthodes et pratiques sur lesquelles on peut compter pour animer un atelier coopératif, mener une démarche participative dans son ensemble, ou encore aider à la mise en place d'un projet de co-conception ?

Voici les questions que se sont posés les pionniers de la communauté UTILO. Ce groupe de 25 agents publics venant de 14 administrations et collectivités différentes ont alors créé collectivement le guide UTILO.

extrait de la page de présentation du projet

Le dispositif Riposte Créative Pédagogique a été créé pour répondre à un besoin d'agir en coopération ouverte entre acteurs de l'enseignement supérieur face à la crise du COVID. La création du groupe “Hybridation des formations en coopération ouverte” marque une étape importante de transformation de ce dispositif et démontre l'amplification de la coopération ouverte rendue possible par le numérique. Le mode de fonctionnement agile a rendu possible un travail collectif important pour mieux partager des éléments de réponse aux enjeux identifiés.

1. Introduction

Lors du premier confinement, en mars 2020, des espaces ouverts de coopération ont été créés “pour apprendre ensemble de la crise, favoriser les solidarités, mutualiser les initiatives et préparer l'après” dans une logique de communs. Le premier espace Riposte Créative Territoriale a été initié par le CNFPT et a rapidement donné lieu à des initiatives similaires, dont le tiers lieu Riposte Créative Pédagogique qui a recensé et partagé initiatives et ressources ouvertes dans l'enseignement supérieur durant le confinement. Des collectes de récits et des idées pour l'”après la crise” recueillis à partir d'un questionnaire issu des travaux de Bruno Latour (Latour, 2020) ont complété ce dispositif. À l'instar du magazine contributif Innovation Pédagogique, il s'inscrit dans une dynamique de valorisation et de partage des savoirs, de manière transverse aux institutions et aux collectifs professionnels.

L'expérience du premier confinement et la perspective de la crise à long terme ont fait émergé plusieurs constats : (i) la nécessité d'aller au-delà du simple recensement des initiatives, (ii) le besoin d'initier un travail collectif pour mieux aborder les questions d'hybridation en partageant les réflexions (iii) l'intérêt de diffuser les bonnes pratiques autour du partage des ressources ouvertes, (iv) le besoin d'engager un développement professionnel collaboratif. En partant du principe que l'entraide est la modalité la plus efficace pour agir en situation de crise, un groupe ouvert à tous les acteurs de l'enseignement supérieur a été créé en juin 2020 (Gilliot, 2020). Rapidement, il a dépassé la centaine de membres issus de l'ensemble de la francophonie, en regroupant tous les profils de l'enseignement supérieur (enseignants de toutes disciplines, formateurs, chercheurs, ingénieurs et conseillers pédagogiques, documentalistes, informaticiens, cadres ...). La création du groupe “Hybridation des formations en coopération ouverte” marque la transformation du dispositif Riposte Créative Pédagogique et démontre l'amplification de la coopération ouverte rendue possible par le numérique.

Dans la suite de cette contribution, nous explicitons le besoin d'une riposte à la crise dans l'enseignement supérieur pour introduire la coopération ouverte comme mode efficient pour répondre à ce besoin. Nous présentons en quoi le numérique facilite ce mode et en quoi le travail en archipel permet de renforcer cette dynamique de coopération. Nous nous intéressons ensuite au groupe "Hybridation des formations en coopération ouverte” en tant que dispositif exemplaire.

2. Agir en temps de crise : la coopération ouverte

2.1. Après le premier déconfinement : la nécessité d'une riposte

La crise sanitaire et le premier confinement ont soudainement bouleversé les conditions d'enseignement, confrontant les établissements à la nécessité d'organiser dans l'urgence des dispositifs de formation hybride à distance. Un bouleversement des pratiques qui a mis les institutions en état de choc, concentrées sur les évolutions à marche forcée vers l'hybridation. Même si beaucoup d'établissements avaient engagé un développement de plateformes numériques avec des formes d'hybridation, peu avaient engagé une hybridation de masse (souvent réservé à un certain public, avec des enseignants technophiles ou sur un temps défini : maladie, empêchement…). En l'espace de quelques jours, il a fallu développer la massification de la formation à distance pour tous les étudiants et tous les enseignants. Après un premier temps de "débordement", de nombreux personnels, enseignants ou non, ont souhaité se rassembler pour partager des ressources et mutualiser des dispositifs. Cette collaboration reflète déjà un premier niveau de (ré)action rapide en temps de crise.

Le besoin est apparu d'avoir un lieu d'échanges inter-établissement et même plus largement en dehors des visions “établissement”. Riposte Creative Pédagogique y a participé à côté de la multiplication des articles autour de l'hybridation et de la riposte pédagogique (le magazine Innovation pédagogique a relayé plus de 200 articles sur le sujet en un an dans le seul noyau des sites aux contenus réutilisables). La diversité des acteurs de la Riposte en fait un commun riche, qui permet de dépasser la rivalité et le cloisonnement entre établissements. C'est un début de communauté de pratique, (Wenger, 1998) ouverte qui offre un environnement sans pression professionnelle (pas d'enjeux entre les acteurs, pas de stratégie concurrentielle d'établissement) qui favorise l'échange de pratiques entre métiers complémentaires et la réutilisation de ressources.

2.2. Un mode d'action efficient : la coopération ouverte

La coopération ouverte (Sanojca et Briand, 2018 ; Briand, 2019) outillée par le numérique permet de réagir rapidement là où des structures en fonctionnement plus vertical restent concentrées sur leur fonctionnement interne avec une acceptabilité qui découle de la situation de crise vécue. L'expérience de Riposte Creative Territoriale initiée avec la direction innovation du CNFPT a montré l'intérêt d'un partage ouvert pour les collectivités confrontées à une situation de crise. Des pratiques innovantes comme l'écriture ouverte à tous (sur un wiki sans modération à priori), dans une transparence du fonctionnement du collectif (toutes les réunions font l'objet d'une prise de notes collaborative sur un pad retranscrit ensuite en page du wiki) et en partage des contenus (interviews, base de données d'initiatives et de ressources) par une licence Creative Commons ont été adoptées par cette communauté de l'innovation territoriale. Ce changement de posture qui aurait demandé des années dans une situation ordinaire a été adopté en quelques semaines dans cette situation de crise. Et dans le cas du CNFPT il a fait émerger une pratique de formation en cercles apprenants innovante par rapport aux modes de fonctionnement ordinaires très structurés et descendants de cet organisme qui forme un million d'agents des collectivités chaque année.

Riposte Créative Pédagogique a permis quant à lui d'expérimenter une coopération ouverte en agrégeant des initiatives individuelles, en favorisant des échanges. Créé par quelques personnes bénévoles en marge du temps de travail professionnel, Riposte Créative Pédagogique a un impact et une portée modeste. Toutefois le succès de la quinzaine de webinaires organisés sans autre moyen que le site et la diffusion sur les réseaux sociaux rend compte de l'émergence de pratiques rendues possibles par la coopération ouverte en attention aux propositions des uns et des autres. Cette ouverture du champ des possibles se retrouve un an plus tard dans l'émergence de cercles apprenants et de nouveaux champs de coopération comme les Ressources Éducatives Libres ou la prise en compte de la Transition écologique dans l'enseignement supérieur francophone.

2.3. Le numérique comme facilitateur de la coopération

La démarche des Riposte Créative est construite autour d'un outil libre (yeswiki) facile à mettre en œuvre et à utiliser. Les différents projets en ”Riposte” ont tous démarré par une séquence interactive, où en l'espace de deux heures le site est mis en place, les premières bases de données sont installées. Modifier en direct la barre du menu, ajouter une rubrique, éditer la page d'accueil d'un simple double clic sont de petites expériences irréversibles de coopération qui marquent le groupe. L'outil est ainsi au service du groupe qui peut l'adapter, produire immédiatement des contenus, les cartographier sans être dépendant d'un plan de financement ou d'un temps de développement logiciel. Riposte créative pédagogique s'inscrit ainsi dans la notion d'outil convivial d'Ivan Illich (1973), un outil qui augmente l'efficience du groupe sans impacter l'autonomie individuelle, sans générer ni maître ni esclave et augmente le pouvoir d'agir.

Les Riposte nécessitent néanmoins une animation, comme tout projet coopératif. Elles reposent sur une animation qui est ici duale. A côté de la fonction d'animateur, qui va caler les règles, définir les objectifs, aider le groupe à avancer, à être productif, à grandir en maturité s'ajoute une animation techno-pédagogique autour de l'appropriation de l'outil (Merlet et al., 2021)

2.4. Le travail en archipel pour relier les initiatives

Le fonctionnement en archipel est une autre originalité des projets Riposte Creative. Dans l'esprit de l'idée développée par Édouard Glissant, poète et philosophe proche d'Aimé Césaire, et popularisée en France par l'Archipel “Osons les jours heureux" (Les Jours Heureux, 2017). Les Ripostes Créatives favorisent une interconnexion des initiatives (les identités relations qui relient les identités racines des îlots). Ainsi les différents sites Ripostes sont mentionnés dans le bas de page d'accueil de chacun. Facilité par l'usage d'une base logicielle commune (yeswiki), la structure de la base de données de l'un peut être aspirée par l'autre et rendue opérationnelle en quelques minutes.

Cette idée d'archipel des Ripostes a été développée dans Riposte Creative Territoriale par Patrick Viveret, elle est aussi reprise dans des dynamiques comme celle du collectif des “Chatons” (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) initié par Framasoft, le réseau des formations à la coopération Animacoop, le réseau émergeant des lowtech ou l'espace collaboratif à la mode des Ripostes Créative “Agora des archipels”. Les références citées sont relatées dans des articles descriptifs (Marseault & Briand 2021, Framasoft, 2019), état des lieux actuels de cette réflexion émergente.

Dans cette logique de relations entre îlots de l'archipel des Riposte, le webinaire inaugural de Riposte Créative Pédagogique a accueilli Animacoop pour s'imprégner des valeurs de la coopération ouverte et l'idée de cercle apprenant développée au CNFPT en 2021 est reprise au sein du groupe hybridation en coopération ouverte.

3. Une initiative au sein de l'enseignement supérieur

Après avoir décrit les dimensions principales de l'archipel des ripostes déployé en réponse à la crise, nous nous intéressons plus spécifiquement à l'initiative mise en place pour l'enseignement supérieur, à savoir Riposte Créative Pédagogique, et plus spécifiquement à sa deuxième phase, qui correspond au développement d'un groupe plus large que le noyau initial autour de l'hybridation des formations en coopération ouverte.

3.1. Une organisation informelle co-construite

Le groupe dit “hybridation des formations en coopération ouverte” a donc été initié après le premier confinement, à un moment où nombre de professionnels de l'enseignement supérieur étaient en recherche d'espace de partage et d'échanges ouverts, où dans le même temps l'anticipation pour gérer le prolongement de la crise sanitaire semblait absente des discours officiels. La naissance du groupe, suite à une proposition ouverte (Gilliot, 2020), s'est opérée au travers de deux réunions en ligne réunissant une vingtaine de personnes chacune, qui ont permis de poser les bases du groupe et de s'accorder sur les enjeux de celui-ci.

Le cadre de création proposé est celui de la coopération ouverte, autour des questions de l'hybridation des formations, central pour permettre la résilience de l'enseignement supérieur, et des ressources ouvertes comme moyen d'efficience. L'organisation se veut agile, et vise à permettre de travailler collectivement autour de ces questions. Cette agilité est rendue possible par un a priori de confiance (l'écriture est ouverte à tous) et un fonctionnement par consentement (une initiative est valide dès lors que quelqu'un la porte et que personne n'a d'objection de fond). Une telle organisation s'avère difficile à mettre en place dans le cadre d'un appel à projet ou dans un cadre institutionnel classique, où les attendus sont plus formalisés, et la participation de chacun prédéfinie, et cadrée par son métier.

Le groupe se veut ainsi un lieu d'échanges, de réflexion, mais aussi de montée en compétence collective sur les sujets de l'hybridation en formation, en intégrant les questions de collaboration et de partage de ressources. Il s'apparente ainsi à un environnement capacitant (Fernagu-Oudet, 2018), qui, couplé avec les capabilités mises en place par l'environnement numérique, va permettre aux participants de se saisir des opportunités offertes pour devenir acteurs et ainsi leur permettre de développer leur pouvoir d'agir (Vallerie, B. & Le Bossé, Y. 2006). La mise en place d'actions se fait sur une base d'engagement libre et se focalise sur des premiers webinaires, qui visent à accueillir une expertise, mais surtout à susciter le débat. Une réunion hebdomadaire, à laquelle chacun peut se joindre, permet la prise de contact et de faire avancer l'organisation des actions. Elle permet aussi une libération de la parole et l'échange d'informations, phase qui s'avère importante en temps de crise. Une liste de diffusion permet d'informer les adhérents. Le site innovation pédagogique, permet de diffuser les annonces au-delà du groupe. Le cadre informel facilite également l'articulation avec d'autres initiatives ouvertes, sur des sujets d'intérêt communs. Le choix de partager des webinaires ouverts est ainsi possible, renforçant de facto l'impact de chaque initiative. Au total, le groupe initial s'est enrichi pour accueillir 187 personnes inscrites sur la liste de diffusion.

3.2. Les webinaires témoins d'une demande implicite

De manière à répondre au mieux à la demande d'échanges et de partages de la communauté, des webinaires thématiques ont été rapidement co-organisés. Lors des réunions hebdomadaires des sujets sont proposés. Ils sont affichés sur le wiki du groupe hybridation en coopération ouverte et relayés sur la liste de diffusion avec le ou les nom(s) des personnes à contacter pour participer à la mise en place du webinaire. Une fois le déroulé défini, un formulaire d'inscription est mis en place afin de pouvoir suivre le nombre d'inscrits. Le lien de connexion ainsi que lien vers un outil de prise de notes collaboratives sont envoyés aux participants. Par la suite, les notes et l'enregistrement des webinaires sont déposés sur le wiki.

Cette organisation très agile a permis d'organiser de manière coopérative 18 webinaires entre octobre 2020 et juin 2021. Ces webinaires regroupent généralement entre 50 et 100 participants. Les premiers webinaires visaient à accueillir une expertise, mais surtout à susciter le débat autour de thématiques pédagogiques d'actualité (par exemple : “Motivation et engagement des étudiants : enjeux en contexte de formation hybride” animé par Denis Bédard). Par la suite, les webinaires se sont aussi orientés vers le partage de pratiques et les retours d'expérience (TP hybrides et à distance, jeux sérieux, le tutorat, …).

Ces webinaires et les échanges ont permis un développement professionnel des acteurs de la communauté ainsi qu'une diffusion de bonnes pratiques.

3.3 Ouverture des possibles

Le contexte mis en place, avec son degré informel et l'utilisation d'outils conviviaux permet également de tester facilement des idées. Certaines ne trouvent pas le succès escompté, et peuvent rapidement être abandonnées. Par exemple, un questionnaire a été mis en place au moment des re-confinements, mais n'a été rempli que par moins d'une centaine de participants malgré une diffusion large. D'autres peuvent par contre se prolonger au-delà du périmètre initial. Le webinaire sur les jeux documentaires a ainsi été prolongé par un second webinaire portant sur le test en réel d'un jeu et sur son mode de construction. Le questionnement sur la mise en place de TP hybrides a fait l'objet d'un webinaire, repris par d'autres, mais aussi d'une collecte de ressources. Le webinaire sur “Enseignant, conseiller pédagogique, collaboration ou coopération ?” a donné lieu à la création d'un cercle apprenant.

D'une simple base de ressources d'initiatives et de retours d'expériences, puis d'une collection de webinaires, le projet Riposte évolue maintenant vers un apprentissage entre pairs autour de cercles apprenants.

3.4. Une expérimentation ouverte : les cercles apprenants

Afin de prolonger les échanges provoqués par les webinaires, l'idée de cercle apprenant a été proposée afin de favoriser une plus grande coopération entre pairs. Ces temps de co-formation s'inscrivent dans la lignée des cercles d'apprentissage (Alix, 2021) mis en place par Riposte Créative territoriale (CNFPT). Le premier cercle apprenant mis en place dans le cadre du groupe hybridation en coopération ouverte concerne la thématique de la coopération/collaboration entre enseignant et conseiller pédagogique. En effet, lors du webinaire consacré à ce sujet les thèmes de l'accompagnement des équipes et de l'autonomie des acteurs par rapport à leur institution n'avaient pas été abordés. Il a donc été proposé de les discuter de manière plus coopérative dans un cercle apprenant. Pour chaque rencontre un animateur ou une animatrice se propose avec un déroulé s'appuyant sur une prise de notes collaborative sur un pad.

3.5. Impact au-delà du groupe

Le fonctionnement du groupe décrit dans cette contribution a donné à voir de nouvelles pratiques ouvertes, qui ont été reprises dans d'autres contextes. L'annonce des différents webinaires a été relayée par certaines institutions. Certains établissements (citons l'IFPEK, IMT Atlantique, ENTPE) ont ainsi pris l'habitude d'ouvrir les enregistrements de leurs webinaires, voire dans certains cas la possibilité de participer au-delà de leur établissement.

Dans cette démarche d'ouverture, les activités de la communauté du groupe hybridation ont pu aider des établissements, comme l'IFPEK, dans leur stratégie d'accompagnement du développement professionnel des enseignants/formateurs. Les ressources et initiatives produites ont pu servir d'exemple ou d'illustration à une transformation pédagogique pendant cette période de crise sanitaire. Une transformation pédagogique embryonnaire et souhaitée par la communauté des enseignants/formateurs de l'établissement, mais que le manque d'exemple ou de temps avaient pu freiner. La crise doublée d'un accès facilité aux ressources et aux activités des ripostes ont permis aux formateurs de s'autoriser à lancer cette transformation (“ils l'ont fait, on peut le faire”), tout en restant dans une philosophie de réutilisation et d'ouverture, pour alimenter à leurs tours par leurs initiatives la communauté.

4. Conclusion : un environnement capacitant en évolution

Ainsi que nous l'avons décrit, ce dispositif de coopération ouverte, au-delà d'un périmètre (pré)défini d'établissements, basé sur une organisation agile et des outils conviviaux a rencontré un accueil favorable auprès d'une communauté de près de 200 personnes. Un noyau assez large s'est saisi de ce dispositif en tant qu'environnement capacitant bienveillant, la variété des propositions permettant à différentes personnes de s'impliquer et de trouver leur place. Construit hors hiérarchie, cet espace permet de donner des capacités d'actions qui ont pu être réinvesties dans les institutions. Cette absence de cadrage a également permis de faire émerger des actions selon les intérêts de chacun, qui ont pu être validées, ou non, de manière agile. Cette communauté de pratique a ainsi permis d'aborder de nombreux sujets de manière originale et interprofessionnelle.

Notons que les participants français ont été étonnés de découvrir qu'il existait au Québec des initiatives encourageant la coopération ouverte (les rencontres avec le GRIIP (2020) et la fabrique des REL (2020) ont été riches d'échanges sur le sujet). Il serait intéressant de voir si de telles initiatives pourraient être soutenues de manière encore plus large, au-delà de quelques établissements.

Le fait de pouvoir s'inscrire dans un mouvement plus large au travers des Ripostes et de la logique d'archipels a clairement facilité la création d'un tel groupe. La situation de crise a été un facteur important. La maturité collective a semble-t-il augmenté. Ainsi, la tentative de créer une communauté de contributeurs autour du site Innovation Pédagogique depuis 2014 n'avait pas rencontré un grand succès. Aujourd'hui, avec une approche plus variée, une communauté ouverte se fédère effectivement autour d'un projet plus ciblé, avec des participants prêts à s'investir.

De nouvelles idées d'actions, de sujets continuent à être proposées. À l'heure d'écrire ces lignes, nous notons par exemple que l'annonce d'un groupe similaire sur la transition écologique qui intéresse tous les acteurs fait la proposition d'un espace de coopération ouverte sur ce sujet.

Jean-Marie Gilliot

IMT Atlantique – Lab-STICC (UMR CNRS 6285), Brest, France, jm.gilliot@imt-atlantique.fr

Yann Le Faou

IFPEK – CREAD EA3875 – Université de Rennes, Rennes, France, y.lefaou@ifpek.org

Éric Tanguy

Université de Nantes, Faculté des Sciences et des Techniques, Nantes, France, eric.tanguy@univ-nantes.fr

Michel Briand

IMT Atlantique, Brest, France, Michel.Briand@imt-atlantique.fr

4. Remerciements

Les auteurs de cet article remercient l'ensemble des participants au groupe et aux webinaires.

Références bibliographiques

Alix B. (2021, 10 février) Les cercles d'apprentissage, d'étude ou de pratique Riposte Créative Territoriale https://ripostecreativeterritoriale.xyz/?CercleApprentissage

Briand, M. (2019, 4 juillet) La coopération, un changement de posture : vers une société de la coopération ouverte, diapos commentées de la conférence QPES 2019. Innovation pédagogique https://www.innovation-pedagogique.fr/article5331.html

Fabrique, R. E. L. (2020). Ressources éducatives libres (REL).

Fernagu-Oudet, S. (2018). Apprenance et environnement capacitant. Penser la formation aujourd'hui : un nouveau paradigme, 25.

Framasoft (2019, 10 décembre) Archipélisation : comment Framasoft conçoit les relations qu'elle tisse. https://framablog.org/2019/12/10/archipelisation-comment-framasoft-concoit-les-relations-quelle-tisse/

Gilliot, J.M. (2020, 10 juin) Présence hybride ou la rentrée sous le signe de l'hybridation – préparons là ensemble ! repris sur Innovation Pédagogique https://www.innovation-pedagogique.fr/article7288.html

GRIIP (2020) Groupe d'intervention et d'innovation pédagogique https://pedagogie.uquebec.ca/

Illich, I. (1973). Tools for conviviality.

Latour, B. (2020). Imaginer les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise (Vol. 30, No. 03, p. 2020). AOC. http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-AOC-03-20.pdf

Les Jours Heureux (2017). Archipel « Osons les jours heureux » https://les-jours-heureux.fr/archipel-osons-les-jours-heureux/

Marseault L., & Briand M. (2021, 12 mars) Partage sincère, "tragédie du LSD", fonctionnement en archipel : dialogue autour de la coopération ouverte avec Laurent Marseault. Coopérations, http://www.cooperations.infini.fr/spip.php?article11428

Merlet, F., Marseault L., & Briand M. (2021, 4 avril) Le rôle du techno-pédagogue dans un « Riposte créative », espace en coopération ouverte. Coopérations, http://www.cooperations.infini.fr/spip.php?article1143

Sanojca E., & Briand M. (2018, 15 mai) La coopération ouverte, un concept en émergence. Innovation pédagogique https://www.innovation-pedagogique.fr/article3428.html

Vallerie, B., & Le Bossé, Y. (2006). Le développement du pouvoir d'agir (empowerment) des personnes et des collectivités : de son expérimentation à son enseignement. Les Sciences de l'éducation-Pour l'Ère nouvelle, 39(3), 87-100.

Wenger, E. (1998). Communities of Practice : Learning, Meaning, and Identity. Cambridge : Cambrige University Press .

Un article repris de la revue Distances et médiations des savoirs, (28 juin 2022) ; une publication sous licence CC by sa

Luc Massou, « Mutualisation des ressources pédagogiques numériques pour l'hybridation : vers l'éducation ouverte ? », Distances et médiations des savoirs [En ligne], 38 | 2022, mis en ligne le 09 juin 2022, consulté le 11 octobre 2022. URL : http://journals.openedition.org/dms/7997 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dms.7997

Une fois n'est pas coutume dans Distances et médiations des savoirs (DMS), ce n'est pas en tant qu'enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Lorraine que je vais m'exprimer pour contribuer à ce nouveau débat de la revue, mais comme conseiller scientifique et pédagogique rattaché à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR [1]). En effet, la thématique des stratégies numériques dans l'enseignement supérieur au prisme de la distance proposée par Daniel Peraya et Aurélien Fievez est en lien avec plusieurs missions et projets auxquels je contribue au sein du collège des conseillers scientifiques et pédagogiques (CCSP), dans le prolongement de l'ancienne Mission pour la pédagogie et le numérique dans l'enseignement supérieur (MiPNES) dont j'ai fait partie de 2017 à 2020 avant d'intégrer le collège. Pour autant, et conformément au principe de la rubrique « Débat-discussion » de la revue, il s'agit bien ici d'exprimer un point de vue personnel qui n'engage donc que moi, mais qui prend appui sur cette expérience acquise en tant que conseiller sur plusieurs initiatives et projets en lien avec l'hybridation des formations du supérieur en France, depuis le premier confinement de mars 2020 à aujourd'hui.

Pour inscrire mon propos dans le prisme de la distance, j'ai choisi l'angle de la mutualisation des ressources pédagogiques numériques produites ou mises à disposition pour accompagner le passage contraint et massif au tout distanciel, puis à l'hybridation davantage choisie et progressive des formations dans les établissements de l'enseignement supérieur français, que Daniel Peraya et Aurélien Fiévez appellent « mise à distance » dans leur texte introductif du débat. J'entends ici l'hybridation pensée selon les deux premières catégories de la récente revue de littérature publiée par Claire Peltier et Catherine Séguin (2021) dans DMS : centrée sur les modalités d'organisation de la formation à travers l'articulation présence/distance et l'usage des technologies (catégorie 1) ; centrée sur le processus d'ingénierie et les choix technopédagogiques (catégorie 2). Pour l'illustrer, je citerai plusieurs exemples à la fois de politiques publiques initiées par le MESR et la DGESIP depuis mars 2020 et de projets d'établissements (collectifs ou individuel) ayant intégré cette dimension de la mutualisation des ressources pédagogiques numériques de manière parfois centrale. Cette sélection d'exemples et de stratégies numériques va dans le sens d'accompagner, mais aussi de capitaliser sur l'expérience acquise depuis les différents confinements (avec passages à un tout distanciel brutal et souvent dégradé en raison de l'urgence : Hodges et al. ; Bailenson, 2021), non pas pour défendre l'idée que le distanciel doive devenir la norme dans l'enseignement supérieur français, mais pour accompagner et prolonger les changements identifiés ici et là dans les pratiques pédagogiques des enseignants du supérieur avec le numérique, et que la littérature scientifique commence à recenser (Demeyer 2020 ; Karsenti et al., 2020 ; Loisy 2020 ; Roy et al., 2020 ; Miras et Burrows 2021 ; Papy 2021 ; Poellhuber et al., 2021).

Enfin, je proposerai en guise de conclusion d'élargir le débat à une réflexion personnelle sur l'éducation ouverte (open education) et la perspective potentielle d'un « plan national pour l'éducation ouverte » (PNEO) qui deviendrait le pendant ou miroir du plan national pour la science ouverte (PNSO) lancé en 2018 et qui vient d'être récemment prolongé pour 2021-2024 par notre ministère : serait-il pertinent de l'appliquer aussi aux ressources pédagogiques numériques (ressources éducatives libres) ?

Quelles politiques publiques en France depuis le premier confinement ?

Pour introduire mon propos, il me semble utile de rappeler certains choix opérés par le ministère et par le Gouvernement depuis le premier confinement de mars 2020, afin d'accompagner l'hybridation des formations dans l'enseignement supérieur français pendant et après la crise pandémique. Ils se déclinent en trois principales catégories d'action : accompagnement des acteurs, financement de projets, valorisation d'initiatives.

Accompagnement des acteurs

Il a pris trois formes. Tout d'abord la publication en juin 2020 du guide « Préparer la rentrée universitaire 2020 » [2], rédigé par des conseillers et personnels permanents de la MiPNES à destination des équipes pédagogiques et services d'appui à l'enseignement, afin de dégager des repères collectifs et flécher vers des ressources déjà disponibles en ligne pour guider les enseignants dans leur préparation d'une rentrée universitaire 2020/2021, où l'enseignement distanciel allait prendre une place prépondérante (évaluée au minimum à 70 % des enseignements par les établissements à cette période, en raison de la pandémie). Le guide était structuré autour de quatre axes de travail qui nous semblaient essentiels à prendre en compte dans un tel contexte inédit : le séquençage des activités d'enseignement-apprentissage ; la conception d'un cours en ligne ; l'engagement et l'accompagnement des étudiants dans un enseignement en ligne/à distance ; l'évaluation. Pour chacun, nous avions énoncé quelques conseils clés (par exemple : développer le sentiment d'appartenance et la socialisation à distance pour favoriser la réussite étudiante, évaluer finement la charge de travail pour les enseignants et les étudiants dans le basculement des enseignements et apprentissages à distance…) et pointé vers des liens qui nous semblaient pertinents et utiles, comme la frise interactive sur la scénarisation d'un cours en ligne « Défi Distance ! » de l'Université catholique de Louvain ou la cartographie interactive à plusieurs entrées « Enrichir ses cours grâce au numérique » de l'Université de Bourgogne.

Ensuite, nous avons décidé au sein du comité de pilotage du MOOC « Se former pour enseigner dans le supérieur » d'ajouter un sixième thème sur « Enseigner et apprendre en ligne », étant donné que ce cours en ligne massif et ouvert est devenu une ressource pédagogique de référence en France, suivi par 10 000 inscrits en moyenne chaque année depuis son lancement (première session) en novembre 2017. Il vise la formation initiale et continue des enseignants-chercheurs, mais touche aussi les personnels d'appui à l'enseignement (ingénieurs et conseillers pédagogiques), comme l'avait démontré l'étude des publics et usages du MOOC que nous publiée dans DMS (Delalande et al., 2019).

Enfin, beaucoup plus récemment, l'appel à manifestation d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir » lancé en décembre 2021 pour 4 ans (2021-2025) par le 4e plan d'investissements d'avenir (PIA) dans le cadre du plan « France 2030 » comprend un volet dirigé sur la thématique « Enseignement et numérique » dans lequel notre groupe de travail ANR-SGPI-DGESIP[Agence nationale de la recherche (ANR), Secrétariat général pour l'investissement (SGPI).]] a identifié – entre autres – trois actions fléchées sur la formation des enseignants au numérique : « Formation initiale à l'enseignement et au numérique pour les néo et futurs enseignants » (action 1) ; « Soutien à la formation continue sur l'enseignement et le numérique et au développement professionnel des enseignants de l'enseignement supérieur » (action 2) ; « Développer l'offre de formation initiale et continue en ingénierie et en accompagnement pédagogiques » (action 4). Ces actions visent notamment à renforcer les compétences dans l'usage pédagogique du numérique des enseignants-chercheurs et à améliorer le vivier – actuellement insuffisant - des personnels d'appui à la pédagogie et au numérique, très recherchés par les établissements d'enseignement supérieur français.

Financement de projets

Sur le financement de projets visant l'hybridation des formations dans l'enseignement supérieur, trois principaux appels à projets (AAP) ou à manifestation d'intérêt (AMI) sont venus accompagner entre juin 2020 et mars 2021 des projets d'établissements portant spécifiquement sur l'hybridation de leurs cursus et/ou leur transformation numérique. Le plus emblématique est l'AMI « Hybridation des formations de l'enseignement supérieur » lancé très rapidement (AMI dit « flash » pour ses délais de publication et de sélection très courts) en juin 2020 suite au premier confinement, afin de faire face à l'urgence de préparation d'une rentrée universitaire 2020/2021 en mode hybride dans tous les établissements d'enseignement supérieur français, et d'anticipation de gestion de crise pandémique future dont personne ne pouvait savoir comment elle allait évoluer. Dès cet appel est cité l'objectif de proposer des « ressources pédagogiques mutualisées et modulaires » (p. 3 du texte de l'AMI), de faire la démonstration (par les établissements) « de leur expérience et de leurs compétences en matière de mutualisation et de diffusion des formations numérisées à l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur » (p. 5), et de mutualiser les modules de formation à distance « grâce à leur mise à disposition sur une plate-forme » (p. 6). Sur 65 projets jugés recevables, 34 projets ont reçu le soutien de cet AAP via le PIA 3 (15 lauréats initiaux) ou le Plan de relance (19 lauréats supplémentaires), et sont encore en cours de développement.

Un autre AAP l'a suivi, lié au projet « Parcours flexibles en licence » (PFL) du MESR et lauréat du fonds de transformation de l'action publique (FTAP) en novembre 2018, et qui s'est décliné en deux AAP internes à l'enseignement supérieur français en 2019 puis 2020. Ainsi, son 2e AAP « Parcours flexibles en licence - médecine – maïeutique – odontologie – pharmacie » (PFL-MMOP), lancé en décembre 2020 et dont je coordonne le suivi pour la DGESIP, a ciblé plus particulièrement la mise en œuvre de la réforme des études de santé en s'appuyant sur une formation partiellement hybridée, accompagnée d'un tutorat pédagogique et méthodologique renforcé, et en combinant les bénéfices des outils et ressources pédagogiques numériques et de l'enseignement en présentiel. Là encore, l'objectif de favoriser la mutualisation des ressources pédagogiques numériques est central, mais avec la particularité de la mettre en œuvre au sein de consortiums d'établissements. 4 consortiums représentant plus de 30 universités différentes sont ainsi actuellement financés par les deux AAP (2019 et 2020) du projet PFL, dans le domaine des études de santé ou de sport en particulier.

Enfin, mais dans une moindre mesure étant donné son approche beaucoup plus globale de soutien aux stratégies numériques menées au sein des établissements et à leur capacité à les essaimer au-delà de leur seul périmètre interne, l'AMI « Démonstrateurs numériques dans l'enseignement supérieur » lancé en mars 2021 vise également à financer des projets qui répondent à des objectifs de transformation des métiers de l'enseignement supérieur grâce au numérique, incluant la diversification des modalités d'enseignement et d'apprentissage (hybridation, distance, simulation/expérimentation virtuelle, mobilité) et la formation des acteurs (apprenants, enseignants, personnels d'appui). 17 projets sont actuellement financés par cet AAP, pour une durée de 3 ans (2022-2024).

Valorisation des initiatives

Dans une perspective de valorisation des actions menées par les établissements français depuis la crise sanitaire, la DGESIP a également mis en ligne la cartographie « Les initiatives des acteurs du supérieur #Covid19 », alimentée par les acteurs eux-mêmes (732 notices publiées à ce jour, dans un format volontairement court) afin de partager leurs expériences de gestion de la crise sanitaire à de multiples niveaux (psychologique, culturel, médical, scientifique, pédagogique, administratif…). Afin de faciliter sa navigation, elle est structurée selon 20 thématiques transversales (dont l'une concerne « Apprendre et travailler à distance ») et propose un filtre par zones géographiques (grandes régions, DOM-TOM).

Le cas spécifique de la plateforme nationale FUN-Ressources

Pour terminer ce panorama sélectif des récentes politiques publiques en faveur de l'accompagnement à l'hybridation des formations du supérieur, il est intéressant d'expliquer les principes clés à l'origine du lancement de la plateforme FUN-ressources, co-pilotée par la DGESIP, l'Université numérique (UN, association des Universités thématiques numériques - UNT) et France Université numérique (FUN, gestionnaire de la plateforme FUN-MOOC), et visant à proposer un ensemble de ressources et d'outils pédagogiques numériques à destination des enseignants et services d'appui, pour faciliter l'hybridation de leurs formations. Dès sa conception durant le premier confinement en mars-avril 2020, la plateforme a d'abord été pensée comme un espace solidaire et contributif de dépôt de ressources pédagogiques issues de l'enseignement supérieur et de la recherche, appelé « Je contribue » et fonctionnant comme un Cloud hébergé par FUN et permettant aux enseignants volontaires de partager leurs ressources pédagogiques à l'attention de leurs pairs. Très vite, un comité de pilotage DGESIP-UN-FUN a permis d'élargir le dispositif à deux autres briques fonctionnelles dès juin 2020 :

« Découvrez » : une sélection de ressources pédagogiques numériques13 (ressources éducatives libres - REL) issues du catalogue des UNT et de FUN-MOOC et organisées par mentions nationales de Licence et de DUT ;

« Utilisez » : un accès au service FUN-Campus qui permet d'implémenter dans chaque établissement en local (comme un SPOC) des MOOC issus du catalogue de FUN-MOOC.

La première brique vise à répondre à trois des principales étapes identifiées dans la littérature scientifique sur l'appropriation des REL par les enseignants (Cox et Trotter, 2017), et qui peuvent expliquer leur non-usage actuel (Massou, Papi, Pulker, 2020) : la prise de conscience de ce que sont les REL et de leur spécificité par rapport aux autres ressources éducatives ; la capacité à les trouver ; la disponibilité de ressources pertinentes et de qualité. En proposant une liste sélective de REL validées par les UNT et par les établissements partenaires de FUN-MOOC, et organisées par mentions nationales et années de diplômes de premiers cycles universitaires, la brique « Découvrez » de la plateforme FUN-Ressources permet aux enseignants et personnels d'appui à la pédagogie en recherche de REL utiles et de qualité d'être guidés dans leur démarche, et de pouvoir les choisir en connaissance de cause (fiche descriptive, granularité de la ressource, type). D'une certaine façon, cette brique joue le rôle de courtage éducatif décrit par Pierre Moeglin (2007) comme intermédiaire nécessaire entre ressources pédagogiques numériques et usagers (les enseignants ici), et qui était selon lui le chaînon manquant dans les campus numériques du début des années 2000, dont les UNT sont en partie issues.

Le premier bilan de la plateforme effectué par notre comité de pilotage en février 2021 nous a conduit à supprimer la brique « Je contribue/contribuez » de dépôt de ressources pédagogiques (qui n'a pas rencontré le succès escompté), de maintenir les briques « Découvrez » et « Utilisez », et surtout de préparer l'ouverture d'une nouvelle brique « Accédez » qui est opérationnelle depuis mars 2022. Elle consiste en un entrepôt national proposé par l'Université numérique, implémenté sous Moodle (car très majoritairement choisi par les établissements d'enseignement supérieur en France) et accessible notamment par fédération d'identité (les enseignants y accèdent avec leur identifiant universitaire numérique déjà utilisé dans leur établissement d'affectation). Il est alimenté par des REL déjà sélectionnées dans la brique « Découvrez » et dont le format est compatible avec Moodle. L‘objectif est ici de pallier un autre frein dans la réappropriation des REL (Pulker, 2020) : la possibilité pour l'enseignant de les modifier à sa guise afin qu'elles correspondent à ses besoins. En les encapsulant dans un entrepôt de données compatible avec l'environnement Moodle et facilement accessible, L'Université Numérique permet aux enseignants de télécharger des ressources pédagogiques qu'un enseignant jugera utiles pour préparer son cours (à distance ou hybride), de les modifier une fois ré-importées dans son propre environnement numérique d'enseignement (le Moodle de son établissement), et de les redistribuer sous une nouvelle version s'il le souhaite. Avec l'ajout de cette nouvelle brique, c'est le cycle vertueux des 5 permissions (5R) que David Wiley (2014) a décrites pour définir les REL qui est visé : retenir, réutiliser, réviser, remixer, redistribuer.

Quatre exemples de projets d'établissements axés sur la mutualisation et l'ouverture des ressources pédagogiques numériques

Afin d'illustrer des choix stratégiques numériques d'établissements axés sur la mutualisation des ressources pédagogiques, j'ai d'abord choisi trois exemples issus de projets que je suis en tant que conseiller DGESIP, qui sont lauréats de deux AAP évoqués supra, et dont le point commun est d'être fondés sur une collaboration de plusieurs établissements partenaires. Puis je terminerai par un exemple unique en France de projet d'établissement dont la stratégie de site universitaire est axée sur l'ouverture à tous les niveaux (université ouverte), incluant l'open education sur laquelle nous reviendrons en conclusion. Dans les premiers cas, il s'agit de sortir d'une logique spécifique à un seul site universitaire, et où la mutualisation consiste à ne pas réinventer la roue pour des enseignements disciplinaires similaires, et à favoriser la flexibilisation des parcours de formation grâce à l'hybridation (par exemple, via l'articulation de cours en ligne en autonomie et de séances d'accompagnement personnalisé en présentiel), notamment pour les filières accueillant des publics massifs, spécifiques ou empêchés. Dans le second cas, il s'agit de penser l'ouverture pour toutes les dimensions d'une université publique française : science, éducation, innovation et gouvernance.

Concevoir des micro-contenus pédagogiques numériques (projet PUNCHY)

Ce premier exemple est issu d'un projet lauréat du fonds d'amorçage de l'AAP « Hybridation des formations de l'enseignement supérieur » en 2020 : « Partageons université numérique et cursus hybrides » (PUNCHY) est porté par l'association L'Université numérique (association regroupant 6 UNT, dont sont membres une grande partie des établissements – écoles, instituts, universités - de l'enseignement supérieur français) avec 2 universités partenaires et la Fédération interuniversitaire d'études à distance (FIED). Il vise à proposer une démarche générale, systémique et collective, de création de ressources numériques à large potentiel de réutilisation et d'adaptation à des contextes divers, supports de formations complètes, et qui ont vocation à devenir des documents de référence. Pour cela, les porteurs du projet ont défini un cahier des charges très précis afin de définir ce que recouvre la notion de « micro-contenu » pédagogique numérique, et dont le guide d'accompagnement pour les auteurs (p3) indique :

« Un micro-contenu est une courte séquence e-learning présentant une unité pédagogique élémentaire correspondant à une notion de cours. Il peut être utilisé de manière autonome ou inséré comme composant d'une ressource numérique plus globale. Sa particularité réside en sa capacité à être réutilisé dans plusieurs dispositifs pédagogiques. Un micro-contenu est autonome et décontextualisé afin de pouvoir être inséré dans d'autres contextes, indépendants de celui pour lequel il a été conçu à l'origine. L'assemblage de micro-contenus doit permettre à son auteur ou à d'autres enseignants de créer de nouvelles ressources complètes, ou d'enrichir des ressources existantes de manière à améliorer leur adaptabilité ».

Pour atteindre cet objectif de réutilisabilité, essentiel comme je l'avais déjà évoqué supra pour favoriser la réappropriation de REL mutualisées à grande échelle, la conception d'un micro-contenu doit répondre à un ensemble d'exigences éditoriales, là encore citées par le guide auteur du projet (p. 3) :

- « Un contenu comprenant une intentionnalité pédagogique autour d'une notion spécifique ;

- Un composant unitaire, pédagogiquement indivisible, d'une durée limitée à 30 minutes maximum temps apprenant ;

- Un contenu intégrant des apports pédagogiques (ressources et/ou activités), proposant les moyens pour les apprenants de s'auto-évaluer ;

- Un contenu s'appuyant sur une ou plusieurs activités d'apprentissage enchaînées pédagogiquement ;

- Un contenu décontextualisé, sans référence temporelle ou à des prérequis (qui peuvent exister, mais qui ne sont pas spécifiquement exprimés dans le contenu autrement que par des métadonnées). »

D'une certaine manière, je pense que ce choix marque une étape dans le modèle éditorial des UNT, que Laurent Petit (2009) considérait préalablement – et à juste titre – comme double, oscillant entre tentation de la chaîne éditoriale (incorporant la médiation, la scénarisation et l'instrumentation de choix pédagogiques) et formule du meccano industriel (comprenant des grains standardisés, indexés et ré-agençables par les enseignants). Ici, le choix est clairement opéré pour le second modèle, tout en luttant contre l'éclectisme didactique repéré par Matthieu Cisel (2017) dans son analyse des MOOC. Et si je m'en tiens à plusieurs réactions d'autres projets lauréats du fonds d'amorçage de l'AAP à la présentation du projet PUNCHY lors d'un webinaire de partage d'expériences inter-projets que notre collège des conseillers avait organisé en juin 2021, l'accueil favorable a confirmé la pertinence de ce choix. À ce cahier des charges s'ajoutent des caractéristiques techniques qui favorisent l'interopérabilité et la standardisation des micro-contenus (dont le format H5Pqui s'impose progressivement pour la production de REL à l'échelle internationale), pour les rendre compatibles avec la majorité des environnements numériques d'enseignement et d'apprentissage actuellement utilisés dans l'enseignement supérieur. Précisons enfin que les REL produites dans le cadre de ce projet viendront alimenter l'entrepôt de données ouvertes mis en place par l'Université Numérique dans le cadre de la plateforme nationale FUN-Ressources citée supra.

Construire une bibliothèque numérique mutualisée à très large échelle (projets HYBRIDIUM Santé et FLEXISANTÉ)

Ce deuxième exemple s'inscrit dans le cadre spécifique des études de santé, et de sa réforme du premier cycle appelée R1C, qui prévoit notamment la création de davantage de passerelles entre filières de santé et celles des autres disciplines universitaires, notamment par l'instauration de mineures en santé et de mineures disciplinaires permettant de diversifier et de flexibiliser les parcours et les profils des apprenants. C'est dans ce cadre de réforme nationale qu'UNESS, UNT en Santé et Sports dont sont membres 42 universités françaises, a été lauréate à deux reprises des AAP précités en 2020 : projet HYBRIDIUM Santé (AAP « Hybridation des formations de l'enseignement supérieur ») et projet FLEXISANTÉ (AAP « Parcours flexibles en Licence – MMOP »). Pour le second, le partenariat inclut également L'Université Numérique et un consortium de 22 universités, sous l'impulsion des conférences des Doyens de Médecine, de Maïeutique, de Pharmacie et d'Odontologie (MMOP). Dans ces deux projets, j'ai identifié un objectif commun : celui d'alimenter une banque numérique mutualisée de ressources pédagogiques ouvertes à ces consortiums nationaux d'établissements proposant des parcours avec accès spécifique santé (PASS) et/ou des Licences avec accès santé (L.AS), qui permettent un usage pédagogique en hybridation partielle ou totale des enseignements prévus dans le cadre des modules de formation aux sciences de la santé, mais également aux disciplines hors santé (qui recouvrent des domaines disciplinaires très diversifiés : économie, gestion, sports, psychologie, sciences de l'ingénieur…).

C'est l'ampleur des partenariats mobilisés et de la mutualisation potentielle des usages de ces banques numériques qui impressionne ici, avec des référents pédagogiques issus des 35 UFR de Santé en France et répartis par comités pédagogiques multidisciplinaires dans les 10 grandes régions françaises (DOM-TOM inclus) pour le premier projet, et un consortium de 22 établissements partenaires dans l'autre. À cette échelle, une méthodologie commune de conception des ressources pédagogiques numériques en mode à la fois collaboratif et mutualisé est proposée, même si le niveau d'ouverture n'est pas toujours aussi poussé que dans le cas précédent des micro-contenus décontextualisés et modifiables. Pour le projet HYBRIDIUM Santé, elle se décline ainsi :

- s'accorder sur un référentiel de compétences commun ;

- proposer un format standardisé de capsules pédagogiques correspondant à des unités individuelles d'enseignement (incluant une ressource principale, des ressources complémentaires et une aide à l'acquisition de connaissances), dans le même esprit que les micro-contenus du projet PUNCHY ;

- signer une convention de cession des droits d'auteurs en licence Creative Commons (BY-NC-ND) entre les enseignants auteurs et leur université, qui soit non exclusive, sans usage commercial, mais également dont le contenu n'est pas modifiable sans l'accord de l'auteur, et dont la rétroaction est possible sans condition à la fin de l'année universitaire ;

- offrir une formation à la pédagogie hybride à destination des équipes pédagogiques visées par l'usage de cette bibliothèque.

Ici, on voit que le modèle juridique retenu propose un compromis entre une mutualisation potentielle des ressources pédagogiques numériques à très grande échelle et une convention de cession des droits qui protège leurs auteurs, et leur permette d'en garder un certain contrôle sur son usage futur par leurs pairs.

Co-concevoir des ressources pédagogiques mutualisées et ouvertes entre pairs (projet SHIFT)

Le troisième exemple retenu est issu du projet Licence « Staps Hybride Interuniversitaire Flexible Tutorée » (SHIFT) lauréat de l'AAP « Parcours flexibles en Licence » en 2019 et piloté par la branche Sports de l'UNESS, en partenariat avec 12 universités proposant des filières en sciences et techniques des activités physiques (STAPS). Il m'a intéressé par l'originalité de sa démarche de conception de ressources pédagogiques numériques pour l'hybridation et la flexibilisation de ces filières en tension, notamment à destination des publics empêchés (sportifs de haut niveau, étudiants salariés). La méthodologie adoptée est la suivante :

- s'accorder entre pairs par des conférences de consensus, en lien avec les sociétés savantes, sur les ressources pédagogiques à construire collectivement, en vérifiant qu'elles s'inscrivent dans les référentiels de formation existants ;