Veille Libre et communs en formation

(hors pub commerciales)Partager une info pour la veille ?

Quand vous voulez partagez une adresse web : cliquez sur le bouton en favori et indiquez la date dans l'onglet qui vient de s'ouvrir

- ...

- {{ page + 1 }}

Innovation Pédagogique

Un article, sous licence CC by sa, repris du site de l'éveilleur, espace web de l'université de Sherbrooke une publication sous licence variable

Depuis 2019, l'Université de Sherbrooke est associée au mouvement l'éducation ouverte grâce à sa participation active au sein de la fabriqueREL. Il s'agit d'un projet interétablissement en enseignement supérieur qui a comme mission d'accompagner dans la création de ressources éducatives libres (REL) disciplinaires francophones de qualité. Encore cette année, il est possible pour les personnes enseignantes en enseignement supérieur de soumettre un projet de création ou d'adaptation de REL.

Pour être admissible, le projet doit s'inscrire dans l'une des deux catégories suivantes :

- Catégorie 1 – Manuel (entre 10 000 $ et 15 000 $)

- Catégorie 2 – Notes de cours (entre 5 000 $ et 10 000 $)

– Accédez au guide et formulaires pour soumettre un projet. Date limite : lundi 11 mars 2024 à midi

L'UdeS et les REL : une ouverture naturelle depuis 2019

La communauté UdeS s'est, depuis le début, montrée interessée aux REL et très ouverte aux partages des ressources d'enseignement. Plusieurs projets de REL qui ont été produits par des personnes enseignantes en collaboration avec la fabriqueREL :

- La démarche entrepreneuriale : Qui suis-je, Où vais-je, Comment y aller ?, Jean Bibeau, École de gestion, 2022-2023 (en cours de complétion), CC BY-NC.

- Modélisation et analyse spatiale dans R. Philippe Apparicio, Département de géomatique appliquée, 2023 (en cours de complétion), CC BY.

- Manuel d'autoformation en lien avec une approche culturelle de l'enseignement au primaire, Mélanie Champoux, Faculté d'éducation, 2023 (en cours de complétion), CC BY-SA.

- Calcul multivariable :Une approche libre, Juan-Carlos Bustamante, Département de mathématiques, 2022, CC BY-NC-SA.

- Être humain : Rencontre et accompagnement, Marjorie Désormeaux-Moreau, École de réadaptation, 2021, CC BY et CC BY-NC-SA (les balados).

- Valoriser les données pour soutenir la réussite scolaire, Daniel Chamberland-Tremblay, École de Gestion, 2021, CC BY-NC-SA.

- Banque ouverte d'activités d'analyse d'images de télédétection et de sorties terrain autoguidées, Amélie Fréchette, Département de géomatique appliquée, 2021, CC BY-NC.

- Simulation de développement modulaire : jeu vidéo rétro, Marie-Flavie Auclair-Fortier, Département informatique, 2020, CC BY-NC.

- Module de mise en forme sur les intégrales, Virginie Charette, Département de mathématiques, 2020, CC BY-SA.

- Série de 13 manuels de physique, David Sénéchal, Claude Bourbonnais, André-Marie-Tremblay, Département de physique, 2020, CC BY-NC.

Sources :

– fabriqueREL. (s.d.). https://fabriquerel.org/

[Extrait d'un post LinkedIn]

Grandes Ecoles : la politique des petits pas ne suffira pas !

💡 Depuis mars 2023, nous travaillons avec une équipe d'étudiants motivés à la création d'un master interdisciplinaire en "Politiques de l'urgence écologique". Un projet inédit en France, qui devait rassembler 8 écoles lyonnaises, des dizaines d'étudiants et enseignants, qui avait pour vocation de casser les murs entre les disciplines pour espérer faire bouger le monde de l'enseignement supérieur.

❌ Verdict : ce projet n'aboutira pas, nos écoles ayant préféré une option moins difficile à mettre en place, un DIU (pour Diplôme Inter-Universitaire, formation plus courte et dont le diplôme n'est pas reconnu par l'Etat). Or, les formations sur les transitions existent partout, mais sont très rarement accréditées et, souvent, n'adressent pas le problème de manière globale. La demande des étudiants, de plus en plus partagée, de masters adressant frontalement la question de l'urgence écologique, est motivée par la nécessité de former des décideurs et décideuses aux compétences reconnues, qui sauront impulser des dynamiques de changement dans tous les milieux professionnels dans lesquels ils seront amenés à travailler.

🗣 Aujourd'hui, nous lançons une bouteille à la mer, en publiant notre travail de ces 6 derniers mois pour que les écoles et universités puissent s'en saisir.

Maquette pédagogique, présentation des objectifs, budget, grille de compétences : tout est là. Ces documents ne sont pas parfaits, mais ils ont l'avantage d'exister.

🏛 Nos formations ne peuvent plus se permettre de rester aveugles et sourdes aux grandes transformations qui nous attendent. La "politique des petits pas", bien que compréhensible et légitime, nous amène droit dans le mur - à peine moins vite que l'inaction.

Aux étudiants, aux enseignants, à tous ceux qui souhaitent que l'enseignement supérieur bouge : contactez vos écoles et saisissez-vous de ce type d'initiative.

Comme cela est rappelé dans le document ci-dessous :

"Nous sommes étudiants au XXIe siècle. Notre génération est appelée à gérer un monde qui part à la dérive, et nous ne sommes pas formés à le faire."

Malgré tout, et en l'absence de réaction suffisante de la part de nos décideurs, nous devons continuer d'imaginer, d'impulser et de défendre la nécessité d'une bascule.

La proposition de Mastee interdisciplinaire sur l'urgence écologique

Pour le Collège des Hautes Études Lyon Science[s]

extrait du document en pièce jointe à l'article

Sur les objectifs pédagogiques

Ce master, généraliste et professionnalisant, doit permettre aux étudiants :

- D'approfondir leurs connaissances dans les domaines les plus critiques à la compréhension de l'urgence écologique, de ses origines et de ses solutions ; intégrant des enseignements en sciences humaines et sociales, en sciences expérimentales, en sciences de l'ingénieur, en droit et en management, et permettant l'obtention d'une vision systémique globale ;

- De se doter de compétences concrètes visant la mise en oeuvre de politiques de redirection écologique ambitieuses dans des milieux professionnels variés ;

- De développer leur esprit d'initiative et la volonté d'être utile plus qu'important, afin de former une nouvelle génération de diplômés qui sauront prendre en main les défis du siècle.

Sur le contenu

Pour rappel : le Shift Project recommande au minimum 165 h d'enseignement théorique pour adresser correctement la seule problématique énergie-climat. Or cette formation a pour objectif d'aller plus loin, en étendant le champ des enseignements pour donner une vision systémique et pluridisciplinaire des enjeux de l'urgence écologique. La proposition de maquette pédagogique (voir annexe A1) additionne les heures de cours théoriques et pratiques, qui permettent aux étudiants d'appréhender l'aspect concret des transitions, et repose sur une base de 650 h de cours en 2 ans.

La 1ere année de master est pensée comme année d'études interdisciplinaire axée sur la compréhension des enjeux écologiques et l'analyse des constats alarmants dans tous les domaines de la société.

La 2e année s'axerait quant à elle sur une mise en mouvement des étudiants et l'utilisation des connaissances acquises en 1ere année pour développer la capacité à impulser le changement, via de nombreux cours-projets et des méthodes pédagogiques innovantes.

A noter qu'il nous semble essentiel, pour les étudiants du CHEL[s] qui n'auront pas eu l'opportunité d'entrer dans cette formation en M1, de permettre l'admission directe en M2, sous réserve d'avoir les prérequis nécessaires pour compenser l'absence de la première année de cours.

Sur l'aspect fonctionnel

S'agissant des locaux, il est proposé que les étudiants suivant ce master aient cours chaque semestre dans une école différente du CHEL[s]. Cela afin de préserver une certaine stabilité dans la mise en place des enseignements tout en permettant aux différentes écoles de mutualiser leurs équipements.

– Certaines écoles ayant plus d'espace à mettre à disposition, le dialogue doit s'engager pour arriver au meilleur compromis.

S'agissant des cours, les enseignements proposés dans la maquette pédagogique sont des cours créés spécifiquement pour cette formation et nécessiteront donc certains enseignements dédiés.

L'organisation proposée du master est la suivante :

1. Tronc commun : cours magistraux interdisciplinaires évoluant autour de 4 grandes thématiques : Constats scientifiques / Economie / Politique / Société et culture.

2. Cas pratiques : cours opérationnels et professionnalisants, faisant appel à des intervenants extérieurs.

3. Projets transversaux (M2) : cours-projets semestriels dont la thématique est à choisir par les étudiants parmi une liste prédéfinie, avec l'objectif d'aborder l'aspect le plus concret de leur apprentissage via des partenariats avec des professionnels

Convaincu qu'une veille rendue publique peut servir à d'autres et qu'elle ne peut que s'enrichir si son écriture est ouverte à des contributions, je cherchais vainement depuis quelques années un outil simple d'usage qui le facilite.

Voici une courte présentation d'une solution collaborative qui permet de publier une référence d'un simple clic sur un marque page de son navigateur et ses premières mises en oeuvre dans l'environnement Yeswiki des Riposte Créative.

Les difficultés d'une veille partagée

Mes premières publications de veille remontent au début des années 2000 quand élu au numérique à Brest, j'ai voulu donner à voir les textes (articles, interviews, diaporamas...) produits autour de la politique publique du numérique à Brest. Dans une approche de coopération ouverte, il me semble important de rendre public, de "donner à voir" ce qui est réalisé, surtout lorsque c'est financé avec de l'argent public [1].

Le développement de wiki-brest, carnets d'écritures collaboratives au pays de Brest en utilisant la plate-forme médiawiki m'a alors fait utiliser cet outil pour publier une trace de l'action publique appuyé par une compétence interne au service "internet et démocratie locale' de la ville sur cet outil et un hébergement associatif chez le chaton brestois Infini.

Différentes collectes ont alors été développées sur un espace dédié "wiki-a-brest" :

- autour des projets menés comme : Cartes ouvertes au pays de Brest, les Recettes libres, "code source" de nos innovations sociales

- ou pour donner à voir comme les sites participatifs au pays de Brest ou clic-a-brest pour les sites proposant un flux RSS...

Cette écriture en médiawiki était ouverte à tous (via wiki-brest en particulier) mais elle demande un effort : aller à la bonne page pour écrire, l'éditer, ajouter "à la main" le texte et le lien associé.

Comme nous n'avons pas appris à documenter nos projets et initiatives et encore moins les projets semblables des autres, inciter à partager une référence a toujours demandé un certain volontarisme et cette écriture publique s'est naturellement arrêtée sur cet espace quand j'ai terminé mon mandat électif.

Dans une même logique nous avons aussi développé un espace collaboratif plus large Intercoop réseau des réseaux francophones autour des transitions, de la coopération, de l'intelligence collective et des pratiques collaboratives autour des communs numériques, ou autour des pratiques collaboratives.

Cette veille publique a connu une belle audience avec plus d'un million de pages vues et m'a motivé à poursuivre dans une veille publique.

Intercoop, est né aux Etés Tic de Bretagne en 2007 dans le prolongement du groupe IC-Fing, du Forum des usages coopératifs, des ateliers sur la coopération d'Autrans et des rencontres Moustic

Des bibliothèques de liens ont aussi été mises en oeuvre après un développement médiawiki (merci Fred) telle une liste de 500 sites francophones sous Creative Commons. Beaucoup de ces répertoires n'ont pas survécu à un changement de version PHP et au départ de la personne compétente du service (c'était un peu technique). [2]

J'ai aussi essayé des outils de gestion de flux RSS comme Netvibes mais il était difficile d'en faire un outil collaboratif. La collecte avec ce type d'outil est par ailleurs peu sélective sur les contenus et limitée aux sites ayant un flux RSS.

Le tournant des Riposte Créative

C'est la crise du Covid qui m'a fait pratiquer l'outil Yeswiki où, avec Laurent Marseault, nous avons mis en oeuvre Riposte Creative Territoriale pour un collectif animé par la Direction de l'innovation du CNFPT.

Plusieurs articles de ce blog présentent la dynamique collaborative facilitée par cet outil convivial. [3]. Et ces dernières années les usages de cet outil libre se sont largement développés dans le monde associatif et de la transition. [4]

Dans l'esprit de cet espace ouvert en écriture sans contrôle préalable plusieurs autres espaces ont été développés tels

- Riposte Créative Bretagne initié avec Benoît Vallauri qui référence aujourd'hui 800 initiatives en solidarité (en réponse à la crise du Covid) puis autour de l'innovation sociale, des communs, du climat et de la transition

- Riposte Créative Pédagogique initié avec Jean Marie Gilliot qui a cherché à mutualiser les réponses dans l'enseignement supérieur aux situations de confinement ouis s'est lui aussi élargi aux réponses à la crise climatique et plus récemment à l'arrivée des IA génératives.

Habitué aux sites contributifs outillés par spip, (tels Innovation pédagogique et transition et a-brest ou Bretagne-Créative basés sur l'écriture d'articles, j'y ai découvert une forme d'écriture plus facile d'accès sous forme de fiches renseignées à l'aide de petits formulaires indexés par des mots-clés.

Ces deux modes d'écriture sont complémentaires comme le montrent notamment les aller-retour via les flux RSS entre site spip d'Innovation pédagogique et transition et Yeswiki de Riposte Créative Pédagogique.

La découverte du référencement par marque page

C'est au détour d'une question posée sur le Forum Yeswiki que Fred Renier de Supago Florac m'a fait découvrir son tutoriel " bookmarklet veille partagée " permettant d'installer un marque page actif qui entre la référence d'un lien web et son titre d'un simple clic.

Enfin il devient facile de réaliser une veille sur un sujet, réutilisable par d'autres et ouverte aux contributions. Et surtout cela se fait d'un simple clic au fil de vos lectures dés lors que le bouton associé à la veille est glissé dans vos marque page.

Vous pouvez en voir une mise en oeuvre sur les veilles

dans Riposte créative pédagogique

- IA génératives en formation

- Numérique acceptable

- Libres et communs en formation

- Robustesse vs performance dans un monde incertain

- Conventions citoyennes en Bretagne

- Climat et transition en Bretagne

dans Octet, Observatoire critique des transformations en éducation et formation des adultes

- Octet

Dans cette phase d'expérimentation après avoir été séduit par la facilité d'usage et la simplicité d'installation (compter 10mn si on on est un peu familier d'un yes wiki) cela m'intéresserait d'échanger avec d'autres utilisateurs sur des retours d'usage d'une veille partagée.

Pour ma part, ayant du temps étant retraité, je mets un peu d'énergie pour donner à voir les initiatives en transition (les centaines de fiche de Riposte Créative Bretagne ou de Riposte Créative Pédagogique et cette veille me semble un complément utile pour afficher des liens que j'ai trouvé intéressants et qui peuvent être utiles à d'autres. C'est aussi le pari à vérifier qu'une veille collaborative est plus riche et demande moins d'effort qu'une addition de veilles individuelles menées en parallèle chacun.e de son côté.

Les étapes pour installer une veille partagée

Je reprends ici sous forme de texte la démo du tutoriel de Fred Renier que je vous recommande vivement. Cet écrit me sert de pense bête dans mes installations de veilles partagées.

- il vous faut initier une base de donnée dans votre yeswiki (en étant connecté comme admin)

- en ajoutant un "bookmarklet" via le constructeur graphique

- en éditant une instance de votre base il apparait comme "saisir une fiche" que vous glissez dans votre barre de marque page

- dans une page qui servira à afficher les liens partagés, vous ajoutez un composant "bouton"

- vous copier le code javascipt copié du marque page (via modifier le marque page)

- vous éditez le bouton en remplaçant le champ lien par ce code

- il ne reste plus qu'à ajouter le composant éditer la base pour afficher les résultats de la veille

- j'ai aussi modifié le nom du marque page pour qu'il soit plus intuitif d'usage comme "veille IA"

Bien sur pour que cela fonctionne, il vous faut cliquer sur ce marque page sur quelques pages jugées intéressantes.

NB : Dans mes veilles sur IA génératives en formation et conventions citoyennes en Bretagne j'ai rajouté quelques listes de mots clé pour faciliter l'accès aux ressources référencées.

Merci de vos retours

[1] voir à ce sujet Premier pas vers une gouvernance contributive, Retour d'expérience sur une politique publique du numérique à Brest

[2] il y aurait un travail de récupération à faire à partir des archives d'internet archivz

[3] voir notamment Pourquoi utiliser un outil convivial (yeswiki) pour faciliter la coopération ouverte ? à l'expérience des Riposte Créative

[4] voir par exemple la page "Ils utilisent YesWiki"

Durant la crise du Covid la direction innovation publique du CNFPT (Centre National de la Formation Publique Territoriale) a utilisé un espace collaboratif ouvert : Riposte Créative Territoriale pour poursuivre ses activités durant le confinement. Pendant deux ans, quelques dizaines de personnes ont ainsi développé un espace dans un esprit de communs, en participation ouverte, où tout ce qui était produit était public et rendu réutilisable par une licence Creative Commons. Une étude menée à travers 13 interviews a permis d'expliciter ce que recouvrait pour les participants actifs à Riposte Créative Territoriale cette pratique des communs. Communiqués lors d'un colloque ESREA à Milan (Sanojca Briand, 2022), les résultats de cette étude proposent une grille en dix niveaux pour décrire l'appropriation des communs. Cet article présente cette grille, pour la rendre accessible et réutilisable lorsqu'il s'agit d'évaluer un niveau d'engagement dans la participation aux communs. L'écrit s'appuie sur le texte de la communication parue dans les actes du colloque "New seeds for a world to come : policies, practices and lives in adult education and learning"

Cette grille est maintenant utilisée dans une nouvelle étude auprès d'une communauté d'agents du service public "Utilo", autour de la facilitation. le projet Utilo Tilab laboratoire d'innovation publique d'intérêt général commun. Cette nouvelle étude interroge "en quoi la pratique des communs peux être facteur d'émancipation au travail".

Résultat d'une étude auprès des acteurs de Riposte Créative Territoriale durant le confinement et la crise du Covid

La notion de communs est définie par trois caractéristiques interdépendantes : «

(1) une ressource en accès partagé ;

(2) un système de droits et d'obligations (un faisceau de droits) qui précise les modalités de l'accès et du partage des bénéfices associés entre les ayants-droit et enfin

(3) l'existence d'une structure de gouvernance qui veille au respect des droits et à la garantie de la reproduction à long terme de la ressource » (Coriat, 2017, p. 267). [1]

Michel Briand : Pourrais tu te présenter en quelques mots ?

ES : Je m'appelle Elzbieta Sanojca, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2. Je m'intéresse à la formation des adultes et en particulier à la manière dont les adultes apprennent. Cela concerne non seulement les formes formelles d'apprentissage (formation continue par exemple), mais aussi et surtout les formes non formelles voire informelles d'apprentissage, par l'activité de travail par exemple, l'engagement dans des collectifs professionnel ou citoyen etc...

Dans les différents contextes où l'apprentissage peut se produire, je m'intéresse en particulier à la dynamique collaborative qui conduit à la co-construction des savoirs. Mes travaux actuels s'inscrivent en continuité de ma recherche doctorale (Sanojca, 2018) qui portait sur l'analyse des compétences collaboratives et leur développement en formation des adultes. [2]

MB : Peux-tu présenter l'étude réalisée autour de Riposte Créative Territoriale Créative et de la pratique des communs à cette occasion ?

ES : C'est une étude qui porte sur le collectif qui, au sein de la direction Innovation du CNFPT (Centre National de la Formation Publique Territoriale), a ouvert un espace collaboratif nommé Riposte Créative Territoriale, en réponse à la crise du Covid-19 [3].

Si les personnes impliquées dans cette dynamique ont été auparavant sensibilisées aux pratiques de l'innovation publique, cette nouvelle expérience de Riposte a fait apparaître un éléments particulièrement intéressant : ces collectifs apprenants ad hoc ont tenu à affirmer une valeur particulière attribuée à à la dynamique d'apprentissage et aux ressources produites collectivement (les connaissances). Le terme de « communs » en référence aux travaux d'Elionor Ostrom a été choisi par les acteurs des Ripostes pour designer cette valeur.

C'est par le choix de ce terme qu'apparaît le lien avec mes précédents travaux : je rappelle rapidement que " avoir le souci des communs " est le troisième pivot [4] des compétences collaboratives que j'ai identifié dans ma thèse [5].

La notion de communs est importante dans la dynamique de collaboration. Avoir ce souci des communs peut renforcer la durabilité d'efforts collectifs pour travailler sur le projet. Cela se produit, lorsque les collectifs se questionnent sur la nature de ce qui est collectivement produit et en plus lui confèrent la valeur de communs par exemple par l'attribution d'une licence de partage telle les « Creative Commons ».

Ce qui m'a paru intéressant de questionner dans le cas de Riposte est de savoir :

en quoi cette forme de valorisation des productions issues des apprentissages en communs (les connaissances) fait naître de nouvelles pistes pour penser la formation des adultes aujourd'hui ?

MB : Quelles étaient les personnes concernées par ces entretiens ?

ES : Riposte Créative Territoriale (RCT) est un espace collaboratif créé de manière spontanée en réponse à la crise du COVID et concerne des acteurs de l'innovation territoriale proches de la direction innovation du CNFPT.

Durant les 18 mois de fonctionnement que cette enquête prend en compte, trois phases se sont succédées :

- une réaction au choc du 1er confinement avec un fonctionnement en groupes de travail (mars-juin 2020) ;

- un temps de pérennisation, avec l'élargissement à des agents de collectivités territoriales sur des problématiques identifiées par les acteurs RCT (ex : « nouveau rôle du manager public » ou « implanter le collaboratif dans nos structures ») (automne-hiver 2020) ;

- un temps de ré-institutionnalisation avec la mise en place de modalités de formation en « cercles apprenants » (au printemps 2021).

Les personnes qui ont participé à cette dynamique du dispositif « Riposte » sont des personnes qui pour beaucoup se connaissaient déjà avant puisque qu'elles ont participé aux activités de cette direction, notamment aux Universités de l'innovation publique qui existaient depuis trois à quatre ans avant la crise. Pour cette étude nous avons sélectionné les acteurs les plus impliqués dans la dynamique de « Riposte », soit treize personnes interviewées par entretien compréhensif [6].

MB Qu'est- ce que les entretiens t'ont permis de comprendre ?

ES : Pour répondre à cette question, il faut préciser le cadrage théorique auquel l'analyse des données se réfère. Il s'agit de la théorie de l'activité d'Yrjö Engeström (Engeström, 2010) qui soutient, entre autres, que la transformation de l'activité s'appuie sur un nouveau concept qui se forme dans un mouvement allant de l'abstrait vers le concret. Sous cet angle il s'agit de comprendre comment le concept de communs influence les changements de pratiques des professionnels dans leur contexte de travail, une fois l'expérience d'apprentissage collectif passée.

Au final, les entretiens m'ont permis de dégager plusieurs étapes de maturité dans la prise en compte du concept de communs dans la conscience ou/et dans les pratiques des personnes interviewées. C'est le résultat principal de cette étude : établir un cheminement des conscientisations du concept de communs qui s'effectue dans un double mouvement :

- interne, lié à une une prise de conscience progressive du sens du concept ;

- externe : un moment où les personnes commencent à agir de manière visible, au nom du concept particulier, ici, donc, les communs.

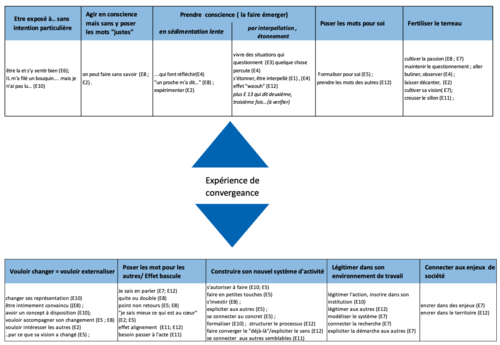

La grille de compréhension

La figure qui suit catégorise les moments signifiants de la formalisation du concept de « communs » à partir de la description des activités professionnelles réalisées par les enquêtés, avant, pendant ou après l'expérience de RCT. Chaque catégorie s'accompagne des exemples de verbes d'actions estimés les plus explicites pour comprendre le sens attribué à la catégorie choisie.

– En premier « Etre exposé à sans intention particulière » :

Les personnes sont prises dans un mouvement sans une intention personnelle clairement formulée ; elles sont en quelque sort exposées aux usages d'un concept qui ne fait pas partie de leur culture. L'expérience vécue est positive « je me sentais bien dans ce paysage des personnes ou dans cet environnement des personnes qui parlaient des communs » (comme le disent les interviewés) ; c'est probablement une condition pour que le souhait d'approfondissement apparaisse.

– En second « Agir en conscience mais sans poser les mots justes » :

C'est un autre cas de figure : on peut faire des communs sans le savoir. C'est d'ailleurs la situation de la plupart des « commoneurs », tels la grande majorité des 20 000 acteurs des jardins partagés en Bretagne qui pratiquent les communs en actes [7]. Dans le cas de RCT, quelques dizaines de personnes ont contribué occasionnellement à la dynamique sans pour autant avoir conscience de participer à un commun.

au départ du dispositif RCT, pour beaucoup de participants la notion de communs a été introduite par les deux animateurs du projet. « le terme de communs est d'emblée affiché pour rendre compte de la manière de fonctionner du collectif : “Ces communautés de pratiques ouvertes sont animées dans une logique de communs comme une modalité de fonctionnement de communs attribuée aux productions collectives. Cela se traduit par les règles de fonctionnement (« accords de groupe ») proposées et discutées par les acteurs de la communauté : (1) toute personne peut contribuer ; (2) tous les échanges, notes de réunions, sont publiés et restent accessibles y compris aux non participants ; (3) à ces productions sont attribuées une licence qui les protège comme communs (Creative Commons by sa).

Toutefois, ce terme de communs est consenti plus qu'il n'est choisi au moment de la création de RCT. Il fait consensus puisque sa compréhension est chargée d'ambiguïtés surtout pour les acteurs du service public qui l'associent avec la notion d'intérêt général et parfois même l'utilisent en synonyme de « mise en commun ».

– Les étapes suivantes, sont elles liées à une prise de conscience progressive « Prendre conscience la faire émerger » :

- en sédimentation lente :

Vivre des situations qui interpellent. Cela se produit dans un mouvement de l'inconscient vers l'intentionnel, sans pour autant que le croisement avec un concept ait eu lieu. En participant à l'espace de RCT où tout ce qui est produit est mis en ligne, donc partagé avec les autres, chacun peut contribuer et publier directement sans passer par une validation de sa hiérarchie. Beaucoup de personnes sont interpellées par ce mode de fonctionnement qui n'est pas habituel dans leur organisation.

- par interpellation, étonnement

Cela se passe par la découverte : « tiens, quelqu'un parle de communs et ça nous fascine. » Elle peut s'accompagner de l'effet « wouahou », un enchantement qui surgit lorsqu'un événement fort se produit imposant sinon une remise en cause, toit au moins un arrêt réflexif et un examen d'un fonctionnement habituel « oui, ça me parle ; c'est quelque chose auquel j'aimerais bien m'intéresser ».

A partir de ce moment du processus, l'attention d'une personne s'éveille et la formation d'un concept devient plus intentionnelle, car dorénavant dotée d'un nom.

– L'étape plus avancée de l'appropriation d'un concept (ici : les communs) serait « poser les mots pour soi » :

« Formaliser pour soi », « prendre les mots des autres » sont des expressions qui témoignent cette prise de conscience. Si, nous l'avons dit, au début de RCT seuls les concepteurs de l'espace faisaient clairement référence au terme de communs, les entretiens montrent qu'avec l'expérience de RCT, la compréhension de ce concept s'affine et s'harmonise. Elle rentre dans le vocabulaire des participants : neuf interviewés sur treize emploient ce mot pour définir RCT.

– Puis « fertiliser le terreau » :

Vient ensuite cette étape d'enrichissement ou comme l'exprime certains de « cultiver le terreau » de ce nouveau concept. Cela peut prendre des formes très diverses, par exemple lire des textes sur les communs, échanger avec des personnes actrices des communs, etc...

Les verbes associés à ses formes d'activités sont : « cultiver la passion », « maintenir le questionnement », « aller butiner », « observer ». Il reste à noter que cette phase de fertilisation du terrain peut être extrêmement longue.

– « Vouloir changer », « vouloir externaliser » :

C'est un moment décisif pour passer à l'action. Il est comparable à ce que l'on désigne par la conversion des opportunités vers les choix effectifs (Sen 1984/2008). Les expressions collectés dans nos données qui illustrent cette phase sont : « changer ses représentations, « être intimement convaincu », « avoir un concept à disposition », « vouloir accompagner son changement », « vouloir intéresser les autres parce ce que sa vision a changé ». A partir de ce moment, et si des conditions externes convergent, un passage à l'action peut avoir lieu.

– « Effet bascule » :

C'est la prise de conscience mise en actes qui fait bascule. J'appelle ça « un point bascule » puisqu'il existe clairement un « avant » et un « après » dans la manière d'agir des acteurs concernés. Cela s'exprime par une phrase telle que : « Non, là, je ne peux plus faire comme avant. ».

Cet effet de bascule, dans le cas des Ripostes, était assez facile à identifier, puisque qu'il s'est produit dans un moment de crise entendu au sens large comme étant une période difficile, traversée par un individu, par un groupe et qui entraîne une recomposition et transformation du système qui n'est plus opérant. La crise peut donc faire basculer l'intention vers l'action mais la forme de l'action choisie dépend d mate la maturité du concept qui oriente la structuration d'un nouveau système de l'activité.

– « Construire son nouveau système d'activité » :

A ce stade, la personne commence à justifier l'envie de faire autrement son métier : « depuis toujours, j'ai considéré qu'il faut que je fasse mon métier de telle manière ; là, je ne peux pas faire autrement. » Cette volonté de changement - s'exprime de différentes manières : s'investir, expliciter aux autres, faire converger le « déjà-là ».

Le changement implique la construction d'un nouveau système d'activité. Dans les données collectées, les expressions sont nombreuses pour décrire ce changement : « se donner un espace d'autorisation », « faire des petites touches », « se connecter au concret » ou « structurer le nouveau processus », « formaliser », « expliciter le sens »...

C'est une première étape d'ancrage dans la réalité. Dans le cas de RCT, le nouveau systéme d'apprentissage que les personnes ont commencé à concevoir correspond à un nouveau dispositif de formation, les cercles d'apprentissage [8].

– « Légitimer dans son environnement de travail » :

C'est une forme plus implantée de la transformation. Elle se traduit par les verbes d'action tels que : « légitimer l'action », « se connecter aux autres semblables », « modéliser, connecter la recherche », « expliciter la démarche aux autres ». Non seulement on produit des transformations par petites touches de ses activités, mais on commence à diffuser ces comportements dans la culture de sa structure. Dans cette étape, la constitution d'alliances est nécessaire pour établir un rapport de force favorable et pour garantir une durabilité du système d'activité naissant.

– Et la dernière étape, « connecter aux enjeux de société »

est la plus mature de l'appropriation d'un concept de communs que nous avons identifié dans les données collectées (présente seulement pour une personne interviewée). A ce niveau, il s'agit d'un élargissement du périmètre d'actions possibles : le désir de transformation s'ancre dans l'environnement de vie, au-delà de l'espace d''activité professionnelle. L'engagement dans cette logique de communs s'exprime en connexion aux enjeux de société et s'illustre par la construction d'un réseau de partenaires et associatif, l'implication dans une dynamique de territoire.

MB Merci de cette présentation de la grille d'appropriation du concept de communs. Quelle suite pour ce champ d'études de la transformation professionnelle et personnelle ?

ES : Cette étude a mis en exergue le processus de transformation à partir d'une appropriation d'un concept de communs : nécessairement long et en partie invisible. La linéarité de l'échelle est indicative car, en réalité la progression dépend de nombreux facteurs externes ou internes (les aléas de la vie quotidienne ou bien les conditions du contexte professionnel plus ou moins favorables, ou encore les dispositions des personnes à percevoir et intégrer ce qui s'offre à elles comme une ressource utile).

C'est un outil d'appréciation d'un cheminement d'une transformation des pratiques à partir d'un concept de communs, évalué sur la base de ce qui est, ou pas « déjà-là » dans la conscience des personnes.

Pour la suite nous voudrions approfondir la compréhension des transformations des pratiques dans des environnements professionnels qui découlent d'une pratique de productions de communs. Ce faisant, nous voudrions vérifier la thèse de Pharo (2022), qui considère que le désir de rétablir une part de communs dans la vie sociale équivaut à une forme renouvelée d'émancipation. Selon lui, agir au nom des communs permet de créer des espaces intermédiaires d'équilibre ; cela en contrepoids des logiques marchandes et de la recherche de performance.

Il pourrait être intéressant de questionner la robustesse des transformations prenant appui sur les communs : en quoi les communs produisent de manière effective des changements dans les organisations ? Mais aussi, quelle est la force émancipatrice des communs au sein de collectifs de travail ? C'est d'ailleurs l'axe de travaux conduits actuellement avec un spécialiste du sujet d'émancipation Jérome Eneau.

Cette nouvelle étude s'effectue à partir du projet Utilo [9], décrite par des personnes qui y sont engagées au sein d'une communauté d'acteurs de l'innovation publique territoriale. Ces acteurs se rencontrent dans un espace de tiers-lieu de l'innovation territoriale le « Tilab » qui est un laboratoire d'innovation publique porté par la Région et les services de l'état en région Bretagne. Nous souhaitons décrire ce processus d'émancipation qui prend appui sur la participation aux communs : de quoi on se libère ? pour aller vers où ?

Bibliographie

Coriat, B. (2017). Communs, l'approche économique. Dans, M. Cornue, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.) Dictionnaire des biens communs (p. 266- 269). PUF

Engeström, Y. (2010). Activity Theory And Learning At Work. Dans M. Malloch, L. Cairns, K. Evans, & B. O'Connor, The SAGE Handbook of Workplace Learning (p. 86-104). Sage publications.

Pharo, P. (2020). Éloge des communs. Presses Universitaires de France.

Sanojca, E. (2018). Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes. Le cas d'une formation hybride. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation. Rennes, Université Rennes 2. (en ligne sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01709910)

Sanojca, E. Briand, M. (2022). The ‘commons' as a new value in adult learning. Proceedings of the 10th ESREA Triennial European Research Conference. University of Milano Bicocca, September 29 – October 2 2022, Milano, Italy (sous presse).

Sen , A (1984/2008) Capability and Well-Being. Dans D. M. Hausman (ed.) Phe philosophy of economics : an anthology (pp. 270-293). Cambridge University Press

[1] les phrases mises en citation sont extraites de la traduction de l'article (Sanojca, E. Briand, M. , 2022)

[2] Voir à ce sujet l'article :

"Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes. Le cas d'une formation hybride." qui présente quelques résultats de la thèse qui "cherche à identifier les compétences à développer pour travailler plus facilement avec les autres avec un éclairage sur ces capacités d'agir, appelées par convenance « compétences collaboratives », ainsi que les modes opératoires de leur développement en formation". (Sanojca 2018)

[3] En réponse à la crise du Covid-19, le labo du CNFPT a lancé la "Riposte créative territoriale" dès mars 2020, à l'initiative de membres de la communauté de l'innovation publique territoriale (retrouvez l'appel initial). L'objectif ? Co-construire, avec les collectivités territoriales, les réponses formatives innovantes pour faire face à ces défis complètement inédits, en mobilisant l'intelligence collective. Comment développer des modes d'apprentissage dans l'urgence, pour des solutions créatrices de valeur sociale pour le service public territorial et la démocratie locale ? Notre intention fait écho à l'alerte de Bruno Latour : « Si on ne profite pas de cette situation incroyable pour changer, ce serait gâcher une crise. » extrait de la présentation de la génèse en ligne.

[4] « L'état d'esprit collaboratif », « faire avec » et « avoir le souci des communs » : trois pivots pour coopérer, dans Innovation pédagogique et transition, mars 2018.

[5] Sanojca, E. (2018). Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes. Le cas d'une formation hybride. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation. Rennes, Université Rennes 2.

(en ligne sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01709910 ).

Cette étude s'inscrit dans dans l'intérêt que je porte aux processus de coopération que je divise en trois temps :

- le premier, préalable à la coopération, concerne les caractéristiques individuelles des personnes ;

- le second sur le processus lui-même : comment les personnes font pour travailler ensemble ;

- et enfin comment s'élabore le produit collectif et quelle est la relation à ce produit collectivement réalisé.

[6] Dans une visée compréhensive, l'enquête relève d'une démarche qualitative et s'appuie sur deux sources de données :

- les treize entretiens compréhensifs (Kaufmann, 2011) où la sélection des interviewés prenait en compte le critère d'implication dans RCT (les plus actifs). Cela représente 7 femmes et 6 hommes, majoritairement cadres de la fonction publique (85 %), acteurs du réseau de l'innovation publique territoriale, avec une expérience de 2 à 3 ans minimum (77%).

- dans une moindre mesure, les données textuelles à partir des productions des groupes impliqués dans la dynamique de RCT.

[7] avec pour chaque jardin une gouvernance particulière adaptée au contexte de leur jardin voir à ce sujet Vert le jardin.

[8] les cercles proposés viseront à s'ouvrir au paradigme de l'apprenance en multipliant les espaces ouverts, collectifs, réflexifs, expérientiels, fondés sur l'autonomie des apprenants pour favoriser leurs apprentissages à l'intérieur et à l'extérieur de leurs espaces dédiés.

Ces cercles viseront donc à répondre aux attentes des participants en proposant une opportunité de transformation à partir de leur expérience professionnelle. Ils seront donc des espaces apprenants mais aussi capacitants (Cf. Monique Castillo, Christian Batal et Solveig Oudet) dans la mesure où ils contribueront au développent du pouvoir d'agir des participants.

Extrait de la page de présentation des cercles sur RCT

[9] Comment animer une communauté d'entraide et susciter l'intelligence collective pour concevoir ou faire avancer un projet ? Quelles sont les méthodes et pratiques sur lesquelles on peut compter pour animer un atelier coopératif, mener une démarche participative dans son ensemble, ou encore aider à la mise en place d'un projet de co-conception ?

Voici les questions que se sont posés les pionniers de la communauté UTILO. Ce groupe de 25 agents publics venant de 14 administrations et collectivités différentes ont alors créé collectivement le guide UTILO.

extrait de la page de présentation du projet

Nantes Université s'investit pleinement dans l'Éducation Ouverte et ce, à travers la feuille de route stratégique adoptée en novembre 2022.

C'est dans ce contexte, que nous organisons, en juin, 3 ateliers dédiés aux RELs, au sein de Nantes Université, en collaboration avec le Centre de Développement Pédagogique et les Bibliothèques Universitaires :

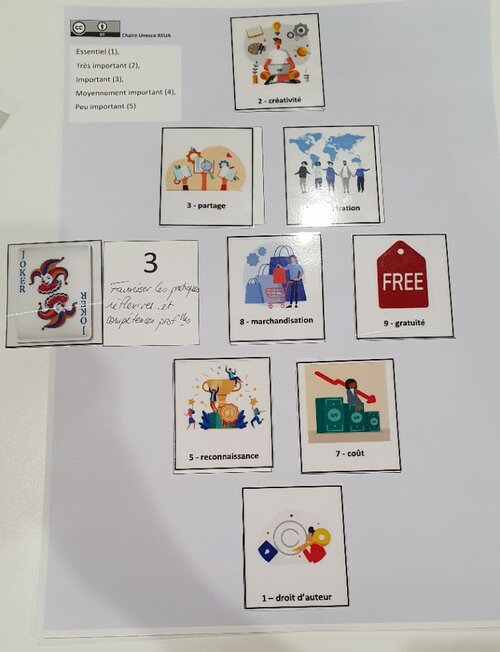

- Le 6 juin de 17h à 18h ” Les RELs pour quoi faire ? “, à la Halle 6 Ouest (île de Nantes). Sur la base de cartes inspirantes, cet atelier vise à réfléchir ensemble aux raisons pour lesquelles on veut faire des RELs.

- Le 15 juin de 11h30 à 12h30 “Je crée ma REL” Cet atelier vise à vous initier à la création d'une REL en réutilisant des éléments existants et en y adossant une licence.

- Le 27 juin de 12h à 13h30 “Je crée ma REL”, au Lab BU Sciences, Campus Lombarderie à Nantes. Cet atelier vise à vous initier à la création d'une REL en réutilisant des éléments existants et en y adossant une licence.

Vous êtes personnel de Nantes Université ? Cet atelier est gratuit et ouvert. Toutes les informations et lien d'inscription ici.

Sauf indication contraire, l'ensemble des contenus de ce site https://chaireunescorelia.univ-nantes.fr/ est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

la chaire Unesco REL -IA

Dans quelques jours, nos collègues de la Fabrique REL organisent un nouvel événement ouvert à toute la communauté universitaire. N’hésitez pas à les rejoindre !

Le prochain RELathon de Nantes Université se tiendra ce vendredi 4 juillet, de 8h45 à 14h30, à la Halle 6 Ouest. Organisé par la Fabrique REL, cet événement propose aux membres de la communauté universitaire de relever un défi stimulant : créer en équipe une ressource éducative libre (REL) pour mieux comprendre et combattre les infox.

Pensée critique, collaboration pluridisciplinaire et pédagogie ouverte seront au cœur de cette demi-journée, rythmée par des temps de travail guidés, une intervention d’expert et un moment de restitution convivial.

Il reste des places : n’attendez plus pour vous inscrire et vivre cette expérience collective autour des enjeux de l’information.

Toutes les informations pratiques et le lien d’inscription sont disponibles sur la page de l’événement.

Pour toute question : fabrique-rel@univ-nantes.fr

Licence

Sauf indication contraire, l’ensemble des contenus de ce site https://chaireunescorelia.univ-nantes.fr/ est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

En tant que Chaire UNESCO, nous sommes particulièrement sensibles aux enjeux autour de l’égalité des genres. Nous soutenons et relayons un évènement organisé par l’UNESCO, en partenariat avec la Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNFU).

En effet, à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fédération européenne et nord-américaine des clubs et associations pour l’UNESCO, un 5ème atelier de renforcement des capacités des jeunes autour de la thématique de l’égalité des genres aura lieu le 27 juin prochain.

Cet atelier s’adresse à la fois à tous les jeunes membres des clubs pour l’UNESCO ainsi que ceux d’autres réseaux jeunesse sont invités à participer, en ligne ou en présentiel, sur inscription.

Toutes les informations sur ce lien.

Licence

Sauf indication contraire, l’ensemble des contenus de ce site https://chaireunescorelia.univ-nantes.fr/ est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Le blog de la Chaire est ravi d’accueillir aujourd’hui Charlotte LE HÉNANFF et Pauline CORRIOU, de Motiv. Celles-ci sont engagées dans la création d’une ed-tech visant à motiver les jeunes à apprendre. Un besoin que nous avons identifié et dont nous parlons dans le blog !

Dans la préparation de leur proposition, elles ont interrogé adolescent.es et parents autour d’elles. Même si l’échantillon ne peut pas être qualifié de « représentatif » de la société en général, les informations qu’elles nous font remonter nous paraissent pertinentes et intéressantes.

L’IA est dans les smartphones, et dans les cartables, depuis quelques mois.

C’est devenu la norme, un réflexe quotidien pour la très grande majorité des jeunes français. ChatGPT, Mistral, MyAI : les adolescents s’en servent pour résumer un cours, comprendre une notion, générer une fiche, ou gagner du temps sur leurs devoirs.

Nous essayons de comprendre ce bouleversement. Comment les jeunes utilisent-ils l’intelligence artificielle ? Qu’est ce qui leur plaît, les freine, les inquiète ? Quel impact sur leurs apprentissages ? Quels effets sur leur motivation ?

De notre côté aussi des questions ouvertes s’invitent dans l’enquête : comment soutenir le développement cognitif à l’ère de l’IA pour tous ? Comment utiliser l’IA pour nourrir l’intelligence humaine ?

Nous avons rencontré plus de 300 personnes : des jeunes de 10 à 20 ans, leurs parents, des profs, des orthopédagogues,… Pendant huit mois, chaque semaine, nous écoutons, observons, essayons d’entendre les signaux faibles.

Spoiler : les ados ne sont pas perdus. Ils sont lucides. Ils sont exigeants.

L’équipe Motiv,

Charlotte LE HÉNANFF et Pauline CORRIOU

Entendu en boucle : “flemme”

C’est le refrain récurrent avec des jeunes mais est-ce le vrai problème ? Au fil de nos entretiens, nous percevons que « la flemme » chez les jeunes est un mot-valise qui peut tour à tour signifier :

- une surcharge cognitive : “j’ai trop de trucs à faire, je sais pas par où commencer” ;

- une perte de sens : “à quoi ça sert d’apprendre si toute l’info est à dispo ?” ;

- un manque d’organisation : “je prends les devoirs au jour le jour” ;

- un manque de confiance : “je vais jamais y arriver de toute façon” ;

- une fatigue mentale : “j’ai juste besoin de souffler.”

Les causes sont multiples et hétérogènes, le symptôme est connu et en partie intrinsèquement lié à l’adolescence, mais on constate que nombre d’élèves se sentent démunis pour y faire face.

« En fait, quand je ne vais pas comprendre un truc qui me paraît fondamental, je vais paniquer. » – Lisa

« Un coup de stress peut me faire totalement divaguer. Pourtant, je sais mon texte… mais un coup de stress peut me tuer. » – Anonyme

À propos des devoirs à la maison… et des agendas bien chargés !

Pour le temps dédié à l’apprentissage à la maison, plusieurs points d’étonnement :

- Les ados aiment nous dire qu’ils ont une bonne mémoire. Ils veulent en prendre soin et sont toujours partants lorsqu’on leur demande si un outil pour améliorer leur mémoire les intéresse.

- Chacun a son rythme pour les devoirs et les révisions. Toutefois, on observe que les lycéens, en moyenne, travaillent 2 à 3 soirs par semaine pendant environ 1 heure et refont une grande session sur un jour du week-end. Quelques exceptions sur les élèves d’établissements scolaires renommés sont à noter, où les enfants travaillent systématiquement tous les jours pour stimuler la réactivation de connaissances.

- Ils ont tous l’obsession de faire les devoirs ou les révisions, le plus vite possible. Dans leurs mots, on perçoit que c’est aussi une posture, on ne veut pas être celui ou celle qui passe son temps à travailler. Certains retours d’enseignants ou d’orthopédagogues font un peu mentir ces déclarations, ils expliquent que beaucoup d’ados passent énormément de temps devant leur bureau à la maison pour des résultats médiocres. Cela corrobore le besoin qu’ils expriment d’organisation, de méthode, de bonnes habitudes.

Un point a attiré notre attention dans les échanges : encore peu d’élèves entendent un jour à l’école : « voilà ce qu’il se passe dans ton cerveau quand tu penses ».

Les jeunes ne sont pas systématiquement formés à la métacognition, aux fonctions exécutives, ou à la conscience de leurs stratégies d’apprentissage. Ils sont 10% à se déclarer formés à apprendre à apprendre.

Selon nos premières observations, c’est très dépendant de l’environnement familial et variable d’un établissement à l’autre.

Hors des murs de l’établissement scolaire, nous sommes étonnés par le nombre d’activités et d’initiatives pratiquées par les jeunes. Code et programmation, aquariophilie, animation sportive, dessin, site de vente en ligne, animation de réseaux sociaux pour un club d’athlétisme, ils ont des centres d’intérêts affirmés et variés, qui les mettent en action.

Presque tous les ados que nous avons rencontrés ont des “side projects” qui s’inscrivent dans du “project based learning”. Sans qu’ils ne le formulent clairement, ils apprennent en faisant.

Des professeurs et des parents nous ont expliqué que ces initiatives sont en outre largement encouragées, et valorisées par exemple dans les lettres de motivation pour les demandes d’orientation (Parcoursup).

Ce qui les engage

Les jeunes interrogés décrivent avec aisance les conditions dans lesquelles ils arrivent à se concentrer, à se dépasser, à “apprendre pour de vrai”.

Ce qui revient :

- La liberté de choisir le moment, le format, le rythme

- Des formats clairs et courts, où ils voient leur progression

- Un cadre bienveillant, non jugeant, qui ne les étiquette pas ; à ce titre, les outils digitaux offrent un cadre où ils sont plus à l’aise pour faire des erreurs, se tromper par exemple, comme c’est le cas avec les jeux-vidéos

- La possibilité de reformuler, réessayer, recommencer ; ils demandent de la patience dans les explications quand ils ne comprennent pas

- Des signaux positifs, des encouragements : « t’as progressé« , « t’as compris quelque chose que tu ne comprenais pas hier«

- Une gamification : des défis, des récompenses symboliques, un petit boost d’ego à la Duolingo, ce qui rejoint l’idée de la grande sensibilité des adolescents à la récompense immédiate.

Un dénominateur commun attire notre attention. Les jeunes français que nous avons rencontrés veulent être “acteurs de leurs apprentissages”. Ce qui les motive, c’est d’agir, de manipuler, de tester, de comprendre par eux-mêmes. Ils veulent apprendre, mais à leur façon, dans un cadre qui les respecte.

« J’avais appris tout mon cours, et après j’ai fait genre que j’étais un prof et j’explique. » – Lisa

Alors, est-ce que l’IA change la donne pour eux ?

« ChatGPT, c’est bien pour démarrer. Mais faut vérifier. » Paul

« Des fois je l’utilise pour aller plus vite, mais je comprends pas mieux. » Léon

« Je veux pas que ça fasse tout à ma place. Juste que ça m’aide à y voir plus clair. » Lola

L’usage est massif certes, mais pas naïf. Les ados utilisent l’IA, mais lui reconnaissent des limites. Ils sont tiraillés entre deux tendances : le confort cognitif (ça va plus vite, c’est plus simple) et le désir de comprendre par eux-mêmes.

Malheureusement, ils n’ont souvent pas les outils pour éviter de basculer dans le pilotage automatique. L’IA, sans cadre, devient une béquille.

Avec les bons leviers et un peu de formation – le plus souvent de la part de parents sensibilisés, elle peut redevenir un tremplin.

« Je lui donne mon cours et après je lui dis j’ai un contrôle demain sur ça, pose-moi des questions. » – Maël

« Je ne vais pas lui dire : fais-moi mon exercice. J’essaie d’abord. Si je trouve pas, je lui demande. » – Anonyme

« J’aimerais bien un petit calendrier où on peut suivre nos évolutions aussi, ce qui est daily un peu. » – Penda

Et les parents dans tout ça ?

Beaucoup de parents nous ont confié leurs difficultés à :

- Fixer un cap sans imposer,

- « J’avais un comportement beaucoup trop exigeant et dévalorisant. Maintenant, j’essaye de me corriger. » – Yves

- Gérer les tensions autour des devoirs,

- une maman nous a expliqué qu’elle ne voulait plus entendre parler des devoirs à la maison car c’était une source infinie de conflits. Elle délègue désormais le travail à des profs particuliers.

- Rester un modèle tout en intégrant les nouveaux outils,

- « Ils fonctionnent beaucoup par l’exemple. Les parents, on est plus des modèles qu’on ne le croit. » – Nadia

- Faire confiance… sans lâcher prise,

- « Pour lui, les apprentissages ont été plus compliqués… et à la fois, je m’en occupe pas beaucoup, parce que de toute façon, c’est source de disputes. » – Elodie

Unanimement concernés par le temps d’écran de leurs adolescents, nous avons identifié 4 traits saillants chez les parents rencontrés, parfois entremêlés :

- Les classiques : ils choisissent avec soin l’établissement de leurs enfants, valorisent énormément les résultats scolaires, les « bonnes » notes. Ils n’hésitent pas à faire appel aux profs particuliers, aux stages de rentrée. Proactifs, ils se renseignent et connaissent les rouages du système académique. Leur posture : pas d’IA pour mon enfant.

- Les inquiets : peu confiants, souvent fatalistes « moi aussi j’étais nul en maths », les parents inquiets transmettent sans s’en rendre compte leurs propres appréhensions à leurs jeunes. Ils stressent à l’évocation de Parcoursup, le grand oral de 3ème ou le stage à décrocher. Et sont rarement au fait des usages IA de leurs enfants.

- Les experts : ils utilisent l’IA au travail et ont décidé de proactivement former leur progéniture aux nouveaux outils. Organisés et agiles, ils ont le réflexe “outil” pour faire gagner du temps à tout le monde dans la famille.

- Les bosseurs : nous avons été surpris par l’engagement en temps de certains parents. Ils sont plus forts que le prof de maths, connaissent les théorèmes, écrivent les lettres de motivation pour décrocher le stage de leur fille de 3ème. On a même croisé des parents au bord du burn out avec les devoirs !

Pour les parents, côté scolaire, c’est important de “coller” au programme. Il importe que les initiatives soient reconnues par l’éducation nationale, approuvées par les professeurs.

Ils expriment un besoin urgent de repères. Ils veulent des solutions concrètes, compatibles avec la réalité de leurs soirées, et alignées avec leurs valeurs éducatives.

Motiv, mobiliser l’IA au service du développement cognitif des ados

L’intérêt très vif pour le concept d’“apprendre à apprendre” de la part de tous nos publics (jeunes, experts éducation, famille) nous inspire.

Le cerveau des adolescents est en plein développement jusqu’à 25 ans. On pense qu’il est urgent de créer des outils qui aident les jeunes à grandir — pas uniquement à aller plus vite ou à tricher.

Motiv est une application mobile conçue comme un coach cognitif personnel, visant à accompagner les jeunes dans leur apprentissage sans se substituer aux enseignants ou aux parents, pour renforcer des compétences essentielles telles que la planification, l’attention, la flexibilité mentale et la mémoire de travail. Des compétences fondamentales pour favoriser l’autonomie et l’épanouissement des jeunes.

Actuellement en phase de prototypage, une première séquence axée sur la mémorisation active est testée auprès de lycéens. Nous cherchons à co-construire Motiv avec des professionnels de l’éducation pour qu’il réponde au mieux aux besoins des adolescents.

Si vous souhaitez participer, contribuer, discuter, critiquer, contactez-nous, nous sommes ravis d’échanger.

Charlotte LE HÉNANFF : charlotte@motiv.club +33667957245

Pauline CORRIOU : pauline@motiv.club

Licence

Sauf indication contraire, l’ensemble des contenus de ce site https://chaireunescorelia.univ-nantes.fr/ est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Liberté d’expression, indépendance

Les approches et opinions exprimées sur ce site n’engagent que la Chaire RELIA et ne reflètent pas nécessairement celles de Nantes Université et de l’UNESCO.

en attendant un flux RSS des articles de la fabrique des REL au Québec

et quelques ressources

- Une page sur les conditions de Réutilisations